体验视角下的陈列语言共时性与历时性维度

导 读

对展览参观体验的现象学分析显示,陈列语言可以区分出共时性与历时性两个维度,二者在空间、知觉、意识、意义四个层面得到体现,前者通过对展示材料空间关系的营造,使意向性对象的某些关联或属性被观众感知,后者基于前者体现出的意义向度,通过以“事态”带“事件”的方式实现叙事性意义的传达。体验视角打破了既有陈列语言研究的封闭性与孤立性,共时性与历时性及其所处的不同层面赋予了陈列语言整体性的框架与多元化的研究视角。

一、陈列语言:从展示形象到参观体验

陈列语言关注以博物馆物为基础的陈列展览展示形象所具有的表义与传义功能。费钦生将陈列语言概括为造型艺术的语言、多种艺术语言的综合与陈列展览的内容和形式统一的升华。严建强将陈列语言定义为以依靠展品排置的序列、情态及必要辅助材料配合而构成的视觉形象为媒介的传播手段或交流方式。项隆元提出了陈列语言表现性和可读性双重特征及其对比、渲染、还原、象喻的实现方法。目前,相关讨论往往从展览策划与设计者的角度出发,将陈列语言视作以表义与传义为目的的展示形象设计规律总结,经验归纳成为主要研究方法。这样的陈列语言主要聚焦于展示材料的空间排置和场景表征,趋于片段化与局部化,具有强烈的空间性与物质性特征。

希尔德·海因认为,当代博物馆最大的变化是从实物到体验的转型,博物馆的注意力由客体转向主体,实物成为触发体验的介质。“体验转型”为陈列语言问题提供了新的视野——除非经过“阅读”,任何“文本”本身都是不完整的;只有通过观众的体验,展示形象的表义与传义功能才得以实现。为此,陈列语言研究需要将视角由策划与设计者主位拓展至观众主位,由以展示材料空间关系为核心的展示形象设计转向以人与物交互关系为核心的体验设计。将观众体验全面整合到博物馆设计中的范式转变是一项艰巨的挑战,它意味着将观众身体、认知、情绪等动态因素纳入考察,而外部观察难以洞悉观众体验及意义构建的动态过程。作为对体验进行描述以探究意识现象的学科,现象学可以采用主体性视角、从观众内部出发对这一过程进行描述与分析,为这种新范式提供一种可行的研究方法。通过外与内、制作者与观众、展示形象与参观体验等视角的对视与互补,陈列语言问题将呈现出更全面的图景,既往研究也可以得到进一步深化。

二、时空交织的陈列语言

在体验视角下,将展览笼统地归为“空间艺术”未免失之片面。尽管对于制作者而言,展览的表意主要依托于空间关系;但对于观众而言,展览的意义却发生在具体的参观体验中:无论身体的移动、感官的调动还是意识的流动,都将时间意识灌注其中。这种时间意识反过来影响到展览制作者对空间的安排,如对展示材料的空间关系、参观动线与空间尺度的考虑。如果说博物馆的落脚点在于“人”,那么展览就不能被仅仅视为制作者“过去时态”的行为成果,而更应被看作观众“进行时态”的体验过程,制作者意图搭建的客观空间与观众实际体验中的主观时间相互影响、彼此规定,使展览成为时空兼并的艺术。

基于体验的时间性,陈列语言可以区分出共时性和历时性两个维度。这一组对立范畴借自克劳德·列维-施特劳斯的结构主义神话学研究。列维-施特劳斯通过类比于音乐,使这组概念得到了生动的说明:一部交响乐的乐谱一方面需要沿着一条轴线、一页接一页、从左至右历时的阅读,这种时序性变化产生了音乐的旋律;另一方面它也需要沿着另一条轴线、从上到下共时的阅读,竖行里的所有音符组成了一个更大的构成单位——一个关系束,构成了音乐的和声。

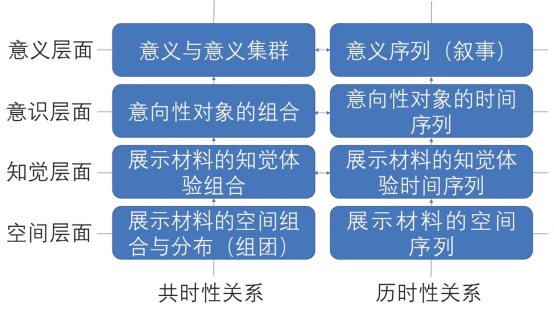

共时性的“和声”或“关系束”在展览中存在着类似的范畴,即展示材料组团。只是通常所说的展示材料组团仅仅论及了符号文本,而在观众体验的视角下,这种共时性关系可以延伸至四个不同的层面,用以衡量意义、意向性对象、感觉材料以及展示材料在同一时刻的有机组合关系。顶层为意义层面,表现为通过陈列语言传达的意义集群。其下是意识层面,表现为观众基于对展示材料的体验或先前经验得以构建、在同一时刻进入内在意识的一组意向性对象。再下是知觉层面,表现为在某一时刻以特定组合形式进入观众知觉体验的一组展示材料,目标是使意识层面的共时性得以触发或易于进行。底层是空间层面,表现为展示材料彼此邻接,并与其他组团相“区隔”形成的特定空间格局,目标是使知觉层面的共时性易于实现。

与之对应,历时性关系是分立或组合的意义、意向性对象、感觉材料以及展示材料在观众体验中的先后差异与时间向度,相当于“旋律”。与共时性关系的四个层面相对应。在意义层面上,它表现为主体基于因果、条件等逻辑规则,将不同的意义集群进行组织形成的融贯性序列,是一种“故事时间”。这在结构与建构方式上相当于展览的“叙事”,只是通常所说的“叙事”更多地从叙述者角度出发,而此处的意义序列更强调观众的主动建构。在意识、知觉与空间层面上,它分别表现为意向性对象在观众意识中依次出现产生的时间序列、相关展示材料依次进入观众知觉体验产生的时间序列和相关展示材料的空间排布序列。

尽管意义、意识、知觉、空间四个层面环环嵌套,后一者依次对于前一者具有“触发”作用,但它们两两间却互为既不必要也不充分条件,例如:通过回忆与想象,观众可以将一个展览乃至其生命经验中的任何事物联系起来,而无须它们在知觉或时空中的共现;通过身体与感官的运动或其他媒介的再现,一组展示材料可以同时进入知觉体验而无须空间上相邻;观众自主构建的展览叙事序列可以与其意识或知觉体验中的序列相冲突甚至无关,如不按既定动线参观未必影响对故事线的感知。若从陈列语言所具有表义与传义功能来看,意义与意识层面显然具有根本性作用,二者分别以逻辑关系和指示关系作为形式依据。若从陈列语言所具有物质性特征来看,知觉与空间层面构成表义与传义功能的基础,二者分别以观众身体经验与物质世界本身作为形式依据(图1)。

在这种时空交织的背景下,陈列语言的研究现状可以得到定位与反思。费钦生、严建强等学者均将“组合”作为陈列语言的关键问题,这一“组合”主要对应于前述空间层面的共时性关系。他们对“组合策略”的分析体现出由意义向空间层面的回溯,但这四个层面往往被混同,其相互之间的张力与观众体验过程中的能动性未能得到直接关注,这类研究因此走向了封闭。同时,历时性关系的缺失使一次次“组合”成了一张张孤立的“幻灯片”,而未能在“组合”之间建立联系,这使得陈列语言研究只能落脚于“片段”,而难以切入一个展览意义的全局。

图1 陈列语言的共时性关系与历时性关系示意图

三、共时性与历时性的关系

基于前述的层级结构,共时性与历时性之间的关系可以通过自下而上与自上而下两种视角得到考察:自下而上的视角体现为邻接性与序列性共同作用形成的空间格律;自上而下的视角体现为两种关系在意义层面上相互作用形成的逻辑联系。其中,后者对于陈列语言的表义与传义功能具有根本性作用,在既有研究的基础上,它可以通过共时性关系的意义功能与历时性关系的构成方式切入分析。

陈红京将陈列语言最重要的规律归于“背景复原”。严建强将“序列”和“情态”作为“组合”的主要方法,它们意在恢复展示材料间原有的关联性,以揭示其时空坐标或扮演的角色。朱煜宇指出,所谓“复原”往往不是对原生背景的原貌重现,而是现时性的关系重构,因此将情境的准确构建作为陈列语言的核心。由此可以对共时性关系的意义功能做出界定:通过对展示材料空间关系的营造,使奠基其上的意向性对象的某些关联或属性被观众感知,并形成特定的意义集群。

历时性关系的构成方式可以从展览的“叙事”研究得到启发。陆建松认为,“叙事型展览”的特征在于明确的主题思想统领、严密的内容逻辑结构及结构层次安排。许捷从叙事学的角度指出,由时间线索构成展览的顶层框架(而不是主题分类)才能形成真正的叙事展览。赵毅衡为叙事划定了一个底线:一是某个主体把有人物参与的事件组织进一个符号文本中;二是此文本可以被接收者理解为具有时间和意义向度。在玛丽-劳尔·瑞安所勾勒出的叙事条件中,空间维度包括故事世界及其中的各种实存,心理维度包括主体的目的性行动与情感反应,时间维度包括非习惯性事件带给故事世界的显著改变,形式与语用维度包括事件的因果逻辑关系、事实属性与意义感。

从可展示性的角度出发,可以根据是否具有主观能动性与情感体验将故事世界的存在者分为“行动者”与“情境”,进而将其存在的表现方式——“事件”与“事态”作为故事的基本要素,事态指故事世界的事物存在的某些关联或属性,事件指具有能动性的行动者使事态产生变化与差异的过程。一种高度简化的叙事结构可表示为:

事态S1→ 事件E1→ 事态S2→ 事件E2→ 事态S3→ 事件E3……

其中:事态构成了事件的动因与条件,事件使事态得到了改变;事件和事态交错递进的演变形成了时间向度;在事态与事件相互作用中得到体现的“行动者”与“情境”间的因果关联形成了意义向度。

在这样的结构中,共时性关系的意义功能主要在于事态的描绘与渲染。由于展示材料往往以静态的、物质化的方式得到展示与感知,它们难以直接表现动态的事件及相关的心理维度。尽管如此,事件及与之相关的历时性关系并非只能通过图文版面、媒体装置、展览解说等其他方式得到表现。既然传播是叙述者与观众双向交流的过程,在观众的体验中,共时性关系所表现的意义集群可以与观众的先前经验结合,产生特定的意义与时间向度,静态的展示形象便可以据此传达出动态的历时性关系。

约伦·索内松的“感知性推理”可以对这种“寓动于静”的表现方式提供一种解释,其基础在于埃德蒙德·胡塞尔的内时间意识分析。胡塞尔指出,体验不是时间轴线上的一系列散点,而是一条连续不断的意识流。除了对当下的直接把握(“原印象”)外,我们还保有对上一个时刻的残留印象(“滞留”),并将期待投向下一个时刻(“前摄”)。“感知性推理”便是基于这三者之间的连续性关系,根据原印象推理其前后可能发生的事件。

根据事态与事件的交联关系,这种以“事态”带“事件”的传达具有两种表现形式:ESE型和SES型。ESE型即观众根据某一事态感知其前后可能发生的事件,如陕西考古博物馆“考古圣地 华章陕西”展的第四篇章“文保科技”中,尽管展示的只有青铜器模压法“整形”步骤当中的一个定格,观众却能据其感知工作原理,在意识中勾勒出文保工作者此前此后的一系列操作(图2)。SES型即观众根据前后两个事态感知其间可能发生的事件,如河南博物院“泱泱中华 择中建都”基本陈列先后将虢季墓和郑国社稷祭祀遗存出土青铜礼器以“列鼎列簋”的方式进行展示,两个事态的对比使春秋时期“礼崩乐坏”的社会现实得到鲜明的体现。从这两个案例来看,这种传达方式既可表现具体的微观事件,又可表现群体化和趋势化的宏观事件,二者所依据的观众先前经验与社会情境有所不同,尚待进一步分析。通过一系列这类宏观或微观事件(及事态)的类型化与叙事化重组,展览便可以依赖陈列语言,在顶层框架上讲述一个相对完整的故事。

图2 陕西考古博物馆“考古圣地 华章陕西”展对文物保护与修复工具的展示

四、结语

在博物馆体验转型的背景下,陈列语言的表义与传义可视为展览制作者和观众之间的双向交互过程,其实现方式需要由展示形象设计转化为参观体验设计。采用现象学方法对参观体验的意义过程进行描述与分析发现:尽管展览以空间作为媒介,参观体验却体现出强烈的时间性,陈列语言据此可区分出共时性与历时性两个维度,二者在空间、知觉、意识、意义四个层面上得到体现。对于陈列语言的功能而言:共时性关系通过对展示材料空间关系的营造,使奠基其上的意向性对象的某些关联或属性被观众感知,形成特定的意义集群,它往往适用于“事态”的表现;历时性关系将共时性关系表现出的意义集群整理为具有时间向度的序列,使陈列语言通过以“事态”带“事件”的方式实现叙事性意义的传达。空间、知觉、意识、意义四个层面间的“触发”作用与“既不必要也不充分”的关系体现出观众与策展人之间诉诸体验的意义协商过程。

体验视角的切入打破了既有陈列语言研究的封闭性与片段性,共时性与历时性维度及其所处的四个层面使陈列语言的展示形象与意义在参观体验中得到初步的定位。因此,陈列语言可以在整体性的框架中,通过不同方向上的关系得到多角度的考察——它超出了经验性的研究范式,初步体现出在该领域建立系统性研究架构的可行性。

本文改编自《体验视角下的陈列语言共时性与历时性维度》,原文刊载于《博物院》2023年第6期(总第42期)。作者:张书良,上海大学文化遗产与信息管理学院。