考古现场的文物保护分析

发布时间:2024-12-31

浏览次数:0

引言

文物长期埋在地下,待其出土后,容易因骤然改变的外在环境,而遭到破坏。文物受损不仅会导致文物综合价值下降,还会对考古行业发展产生阻碍。故考古现场工作中,文物保护不可或缺,在考古现场,高质量开展文物保护势在必行。随着思想观念与科学技术的进步,考古现场的文物保护需要以及标准发生变化,在此情况下,结合实际,探索文物保护的可靠路径十分必要。

一、考古现场文物保护的现实意义

考古现场文物保护意义重大,这不仅是对文物本身的有效保护,也是对我国历史文化、民族情感的有力维护。事实上,在考古现场做好文物保护工作能够从根本上实现考古遗址的科学管理,可基于高水准的现场维护以及专业化文物处理为文物考古鉴定提供有力支持。高质量的文物保护,让文物免遭破坏,让不可再生、不可复制且不可替代的文物能够以“安全出土”,能够以原本面貌重现于世。从现实角度来看,考古现场的文物保护是避免文物受损、高质量推进考古发掘的必要前提;是保护文化遗产,保证文物的历史价值、艺术价值以及科技价值的必然选择;也是保证出土文物资料完整性、促进考古行业可持续发展、传承中华优秀传统文化、保存人类智慧结晶的迫切需要[1]。

二、考古现场文物保护的基本思路

虽然我国考古工作起步晚,但经过长久的经验积累,相关工作人员已经逐渐摸索出考古发掘现场的文物保护方法。随着工作理念革新以及科学技术进步,考古现场文物保护工作形式持续创新,工作有效性也不断提升。实际作业环节,考古人员会以考古学基本理念为指导开展专业、科学、正确、及时地文物保护;还会在充分认知人类学、切实尊重历史学的基础上,以不影响文物价值为核心实施文物保护。不仅如此,考古人员还秉承着“立足化学”的思路,以扎实的化学知识支撑文物保护,以化学手段干预为基础避免出土文物受到破坏。在考古现场的文物保护过程中,考古人员往往会遵循以下原则:其一,原始性原则;考古人员要保护文物的原状、原貌,尽可能以不损坏文物原始形状、色彩、材质、形貌以及文化特征的方式发掘文物,以少干预的形式使文物保持原始状态。其二,可逆性原则;考古现场的文物保护应当采用可逆性保护措施,以可再处理的方式进行文物原貌还原。其三,提前性原则;即通过实现取样的方式,在落实文物保护措施前做好文物样本以及基础信息采集,以此为基础支撑文物保护。对于专业技术人员而言,考古现场文物保护应当保持流程完整性,实践中必须秉承全过程监控思路推进文物保护工作,主要步骤如下:(1)前期调查;(2)方案制定;(3)库房设置;(4)现场提取;(5)文物保护。

三、考古现场文物保护的影响因素

作为文物发掘研究的必要流程,文物保护不可或缺,加强影响因素综合把控是高质量开展这一工作的核心奥义。从现实角度来看,考古现场文物保护是一项专业性要求极高且十分复杂的工作,在其开展过程中既容易受到自然环境因素影响,也容易受到人为因素干扰。总体而言,考古现场文物保护的影响因素集中在以下几方面。第一,温湿度变化。考古过程中,技术人员需要打开封闭的地下空间取出封存在空间中的文物。不过,长年累月的封存使得文物早已适应了地下空间的温湿度环境,出土后骤然变化的温湿度条件十分容易导致文物受到不可逆的损害,比如氧化、变色、变质,严重时甚至会发生开裂、破碎情况。第二,微生物侵蚀。通常来说,被埋藏于地下空间的文物无法接触空气;许多年代久远的文物更是几乎处于真空状态,储存空间内不仅没有空气,也几乎不存在微生物。这种情况下,文物本身拥有了极为安全的保存环境;但出土后文物会立即接触空气,并受到空气当中的物质的侵蚀。在微生物的影响下,文物发生氧化、霉变以及腐蚀的几率极高[2]。第三,光照与腐蚀。在考古现场的文物保护中,光照以及酸性物质腐蚀情况也十分常见。文物出土后,会受到阳光照射,在红外线以及紫外线的影响下文物褪色、变色、氧化、腐蚀速度会大幅提升。酸性物质对文物的破坏也不容忽视,此类物质造成的损害具有不可逆性,若作用于纸质文物或纺织、金属类文物会对考古发掘造成毁灭性打击。第四,人为操作不当。考古现场文物保护过程中,人为操作不当也同样是极为重要的影响因素。人为操作不当往往与考古人员专业性不足、责任意识不强有关,这种操作失误既容易加剧自然环境对文物保护的不良影响,也会导致文物直接被破坏。

四、考古现场文物保护的常用方法

从现实角度来看,文物保护是让文物适应出土后环境的必要操作;其本质是利用科学方法与先进技术,及时开展文物稳定性处理,使文物能够以原本的面貌和状态呈现在世人眼前。随着考古行业发展,破坏性发掘已经被明令禁止,在此情况下文物保护技术不断发展。考古现场文物保护以及实验室内文物保护修复是文物保护的两大手段,与后者相比考古现场文物保护更具重要性和影响力,所以这一工作的开展方法与技术得到了迅猛发展[3]。当前,最为常用的考古现场文物保护方法便是整体提取技术;这一方法在文物受损严重、文物极度易碎、文物埋藏环境复杂情况下十分适用。经过多年发展,整体提取技术分类日渐增多,笔者以最具代表性的基本提取法和石膏提取法为例简析考古现场文物保护技术要点。考古现场文物保护过程中基本提取法的应用频率极高,此方法操作简单、技术成熟度高,能够有效保护文物并且为后续考古发掘工作提供有力支持。实际作业环节,运用基本提取法保护文物需要直接提取含有文物的土体;这一方法的本质是将文物所在区域的土体进行个性化切割,而后将包裹着文物的土体整块取出,以“文物+土”的复合提取物为对象进行基本提取。为避免文物遭到破坏,在使用基本提取法前考古人员必须完成考古现场地质条件的综合勘察。此环节,不仅要确认土壤承载力以及土壤强度,更要精准计算土体切割的横纵参数,还要合理规划承载文物的土质台基(带有文物的土块)形状。在考古现场使用基本提取法保护文物时,考古人员应当以划定文物提取范围和清理杂质为首要步骤。此环节,必须以文物为中心划线,以左右各延伸3—5cm,底部延伸10cm为基准修整土质台基;若现场地质条件优越,土壤强度高,则可直接修整出倒立梯形的土质台基。但是,为了避免土体崩塌,倒梯台基的斜边与水平面夹角必须大于70°。完成土质台基修整后,技术人员应当对其进行临时加固,这样便可降低提取文物时的土体散落概率。该阶段,主要采用绷带加固的方式作业;即利用绷带包裹土质台基外侧,自上向下朝着固定方向紧紧裹缠。这一操作中,技术人员可使用的绷带类型较为丰富,既可选用传统的纱布或石膏绷带,也可以选择树脂绷带。基本提取法的第三个步骤是底切处理,必须保证底切精准性和安全性,实现土体与文物的彻底分离。常规方法是利用薄金属板对土质台基进行底部切割,待去除土体后提取文物。石膏提取法同样是考古现场文物保护工作中十分常用的一种整体提取技术,使用中主要利用石膏硬结支撑文物和文物周围的土质台基。这一方法的操作原理与基本提取法类似,在实践中都需要先对文物周围的土体进行挖掘并且完成泥土去除工作。文物保护人员同样要以文物为中心,将文物周围的土体切割成倒梯形。形成一个承载文物的土质台基后,技术人员要利用木垫片支撑土质台基,垫片厚度约为5cm,位于靠近土质台基底部边缘的3cm处。在利用木垫片加固土质台基后,可自上向下地从垫片边缘浇筑熟石膏,直至其填满所有缝隙。这一过程中,操作人员必须重点关注石膏填筑情况,确保熟石膏填满木板与土质台基的空隙,保证土质台基被完全包裹[4]。在等待石膏固化期间,技术人员还要利用按压方式提高石膏密度,操作时需在土质台基顶部放置木板或金属板,以下压方式加速固化。待完全固化后,可将土体上下翻转然后进行底切,此环节需要使用金属铲子分离石膏与木质框架,进而将被石膏包裹的文物完整取出。

五、考古现场文物保护的优化路径

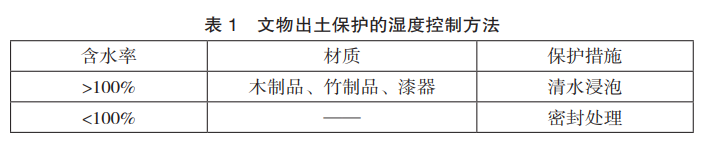

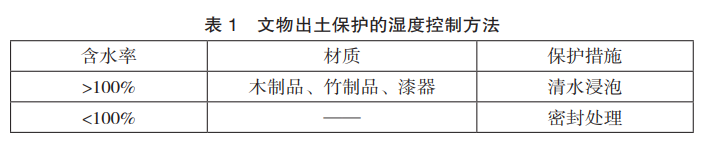

正如前文所言,提高考古现场文物保护水平有利于驱动考古行业高质量可持续发展,有助于文化传承与文化保护。所以推动考古现场文物保护优化势在必行,进一步提高文物保护管理水平迫在眉睫。为高质量开展考古现场文物保护,相关工作人员既要做好现场管理,也要持续夯实文物保护工作基础。从加强考古现场管理方面来看,全面统筹、精准防控考古现场的文物安全影响因素,有效应对考古现场的各项突发事件,保持考古工作专业性、规范性、标准性、可靠性是保护文物的应有之义。这一背景下,考古现场管理必须关注文物出土的应急处理。所谓应急处理是指考古人员应当在发掘现场借助有效措施严格控制文物出土的环境参数,尽可能保持温湿度合理性,并且根据现实需要做好密封、避光处理。在湿度控制方面,考古人员应该利用个性化处理方法着力保持文物出土时的含水率(如表1)。

若出土器物需要保持干燥,则考古人员可使用硅胶充当干燥剂。文物骤然出土后往往会因所处环境变化而发生严重损坏,为避免这种情况文物保护人员应当妥善进行密封处理以及避光处理,使文物免受自然光照以及空气中的水分、污染物影响。密封处理方面,考古人员可利用食品保鲜膜缠绕文物,此方法在密封木器文物方面尤为适用。在遮光保护过程中,考古人员可利用黑色塑料袋帮助文物避光,这一材料简单易得、物美价廉十分适用于文物保护。除此之外,文物保护人员还应当在应急处理期间做好氮气保护以及缺氧保存。氮气保护在纸质文件保存以及古尸保存中十分常用;考古人员可在发掘现场引入制氮设备,利用空气直接制氮,对刚出土的文物进行充氮保存;缺氧保存过程中,可利用特质的真空密封装置保存文物,或使用除氧剂帮助文物脱氧[5]。以夯实文物保护基础为着力点促进考古现场文物保护提质增效,必须进一步加强考古人员专业性培训,以高素质专业化考古人才规避人为操作风险,减少考古现场的工作失误,提高考古发掘操作规范性、安全性。实践中,必须保证考古队伍专业性,选择专业能力强、实践经验丰富且责任意识强的考古人才组建队伍;还要加强考古现场作业人员的能力培训,利用针对性教学、专业化培训,确保现场工作人员掌握最为先进的专业知识技能,具备根据考古现场发掘需求和文物保护特殊情况做出针对性保护操作的能力。夯实文物保护基础环节,还应加强组织领导,统筹多方力量以及各方资源,着力构建一体化管理格局,为打造基于上下协同、多主体互动、规范作业与严格监管的考古现场文物保护体系做好充分准备。不仅如此,考古现场文物保护优化环节还要进一步固牢责任,强化机构编制力量。此时,应当加强组织架构优化,增设文物保护岗位,并且扩充文物保护执法人员编制,为推动监管常态化、文物保护专业化奠定坚实基础。此外,考古现场文物保护基础夯实还要强调技术革新,重视基础建设。比如,搭建一体化、集成化文物保护管理平台;着力构建智慧考古模式,信息化、自动化、智能化技术在考古发掘以及文物保护中的有效运用;加大资金扶持,深化考古现场文物保护技术研发,促进文物保护技术更新换代。

六、结语

综上所述,考古现场文物保护工作的有效开展,对提高考古工作安全性、实效性有着十分重要的影响,在历史文化传承与保护方面也扮演着重要角色。实际作业环节,考古人员必须保证考古操作专业科学,以保护文物原貌、原状为基础合理运用文物保护技术,规范推进考古挖掘以及文物保护流程。为进一步提高考古现场文物保护水平,还要持续推动考古现场管理优化升级。