李尔吾:世界文化遗产边界重大修改案例研究——以系列遗

摘要:世界文化遗产的“边界重大修改”,是对遗产的突出普遍价值(OUV)加以支撑、雕琢和提升的途径之一,在申报过程中具有一定优势。现存世界遗产边界重大修改案例,主要以扩展形式体现,即纳入系列组成部分的同时对原有遗产的完整性和文化价值做必要的进一步补充。本文在全面收集世界文化遗产边界重大修改项目资料的基础上,选取其中最具有代表性的,反映系列扩展、系列扩展+、系列扩展+局部缩减、系列移除四种模式的罗马帝国边境、荷兰水防线、格拉特修道院等3处遗产案例,并对边界修改的原因、类别以及修改前后遗产构成、完整性、价值特征、文化价值等进行对比分析。基于此提出,“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”可考虑以“西天山及其余脉的水资源体系”为系列属性,采用系列扩展+的模式,逐步将七河地区、费尔干纳盆地、塔什干盆地、乌什鲁沙那、索格德、花剌子模、巴克特里亚地区的丝绸之路遗址纳入系列扩展,作为天山廊道中“西天山及其余脉水系”大文化区的组成部分。该扩展模式相比目前中亚各国相继开展新申报,具有更多优势。

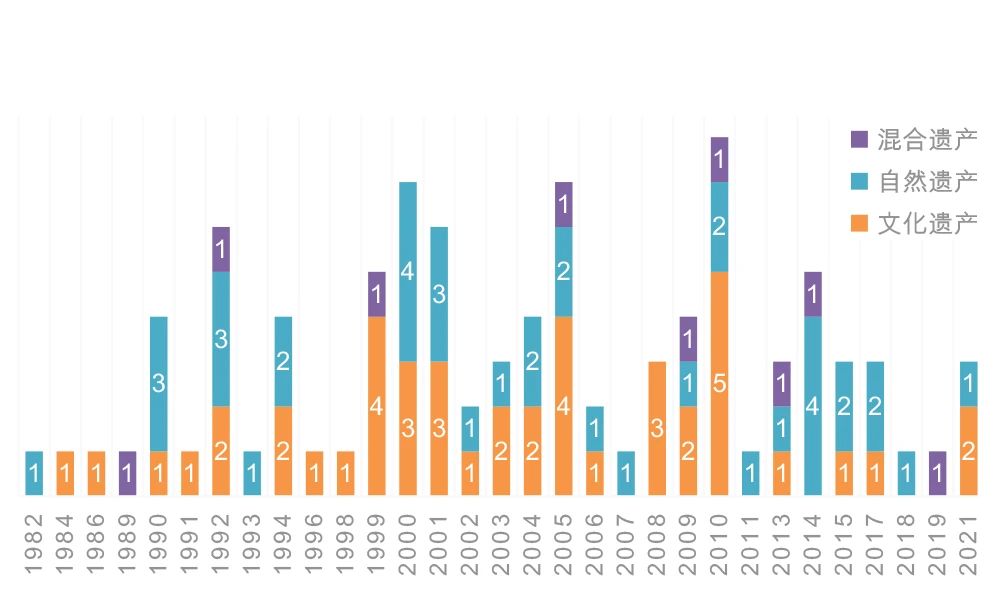

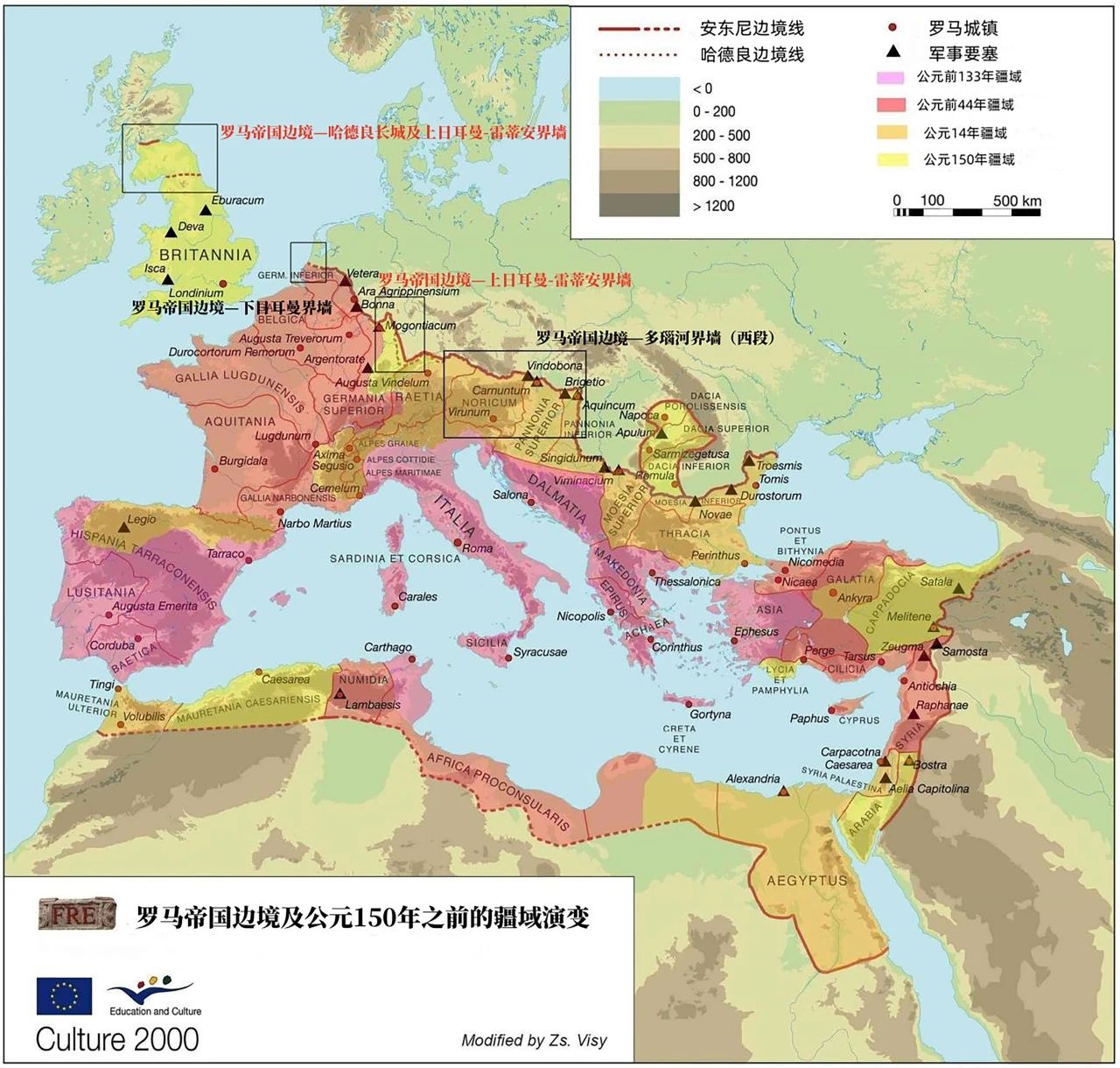

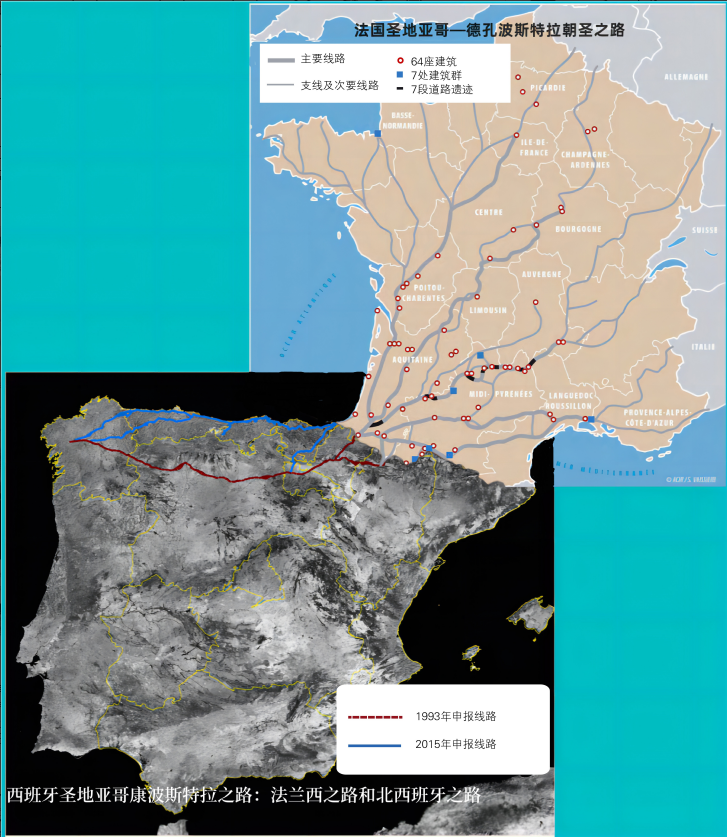

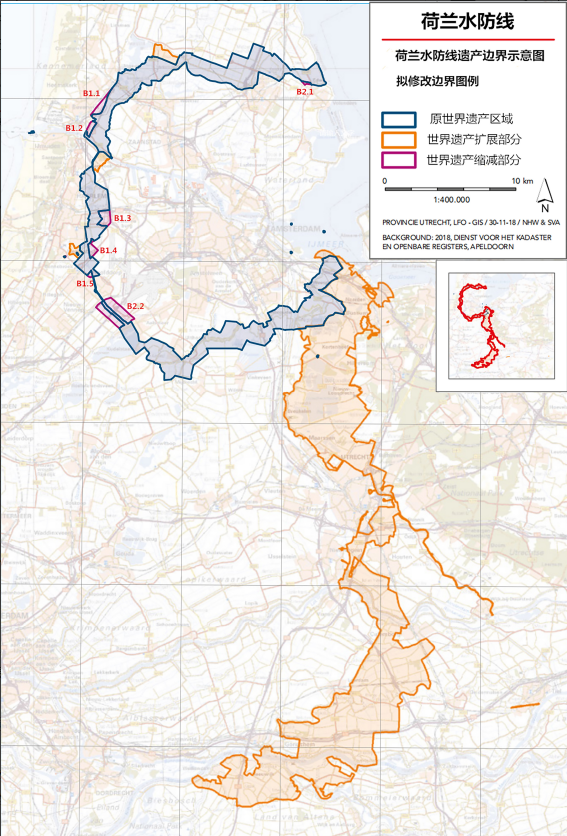

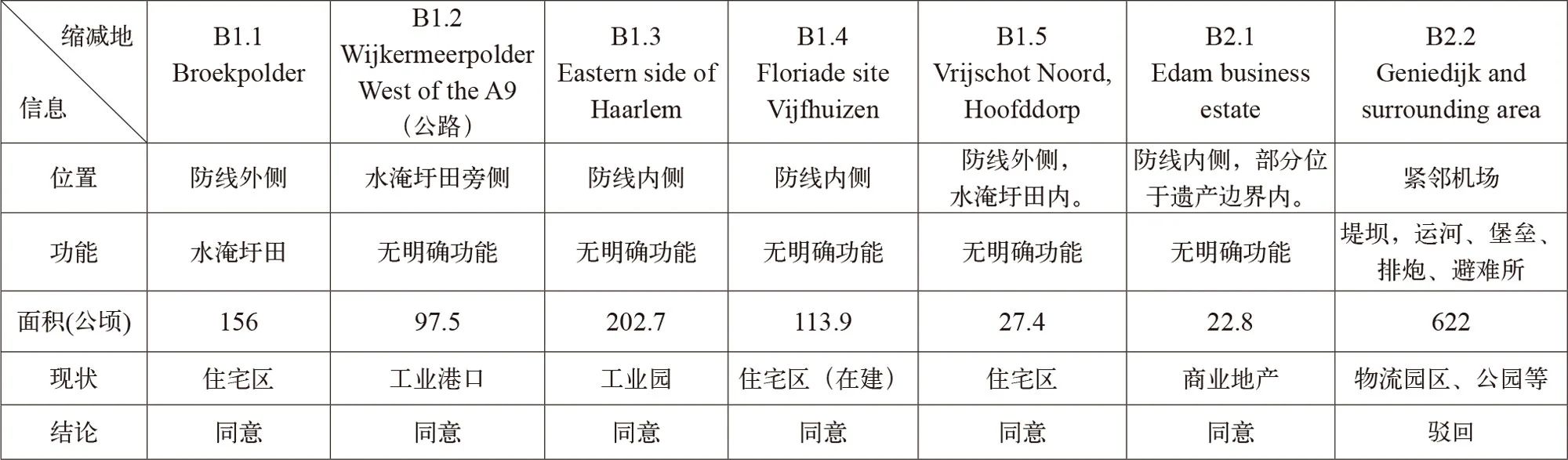

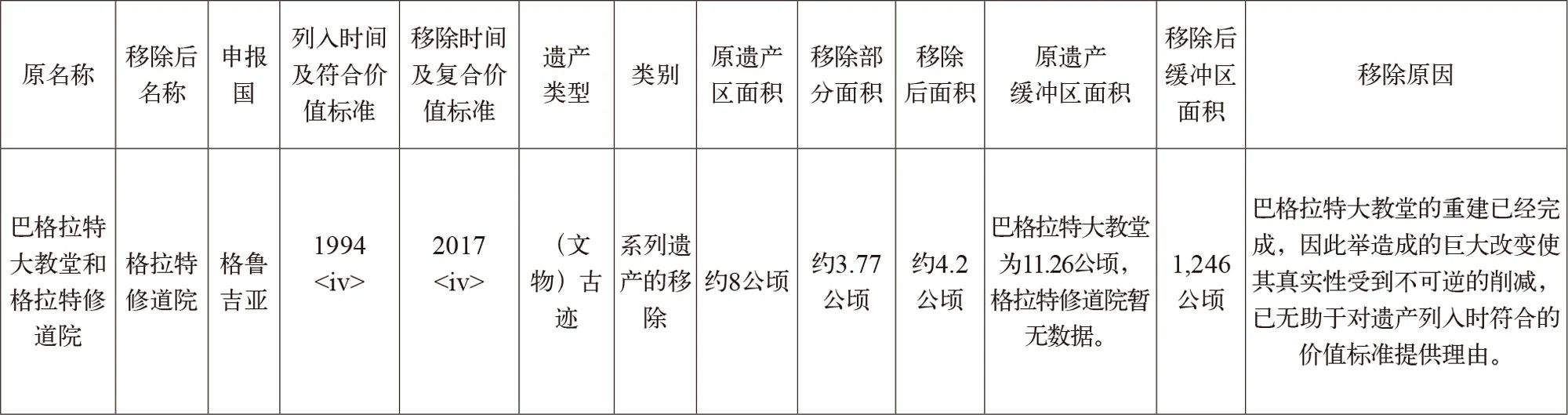

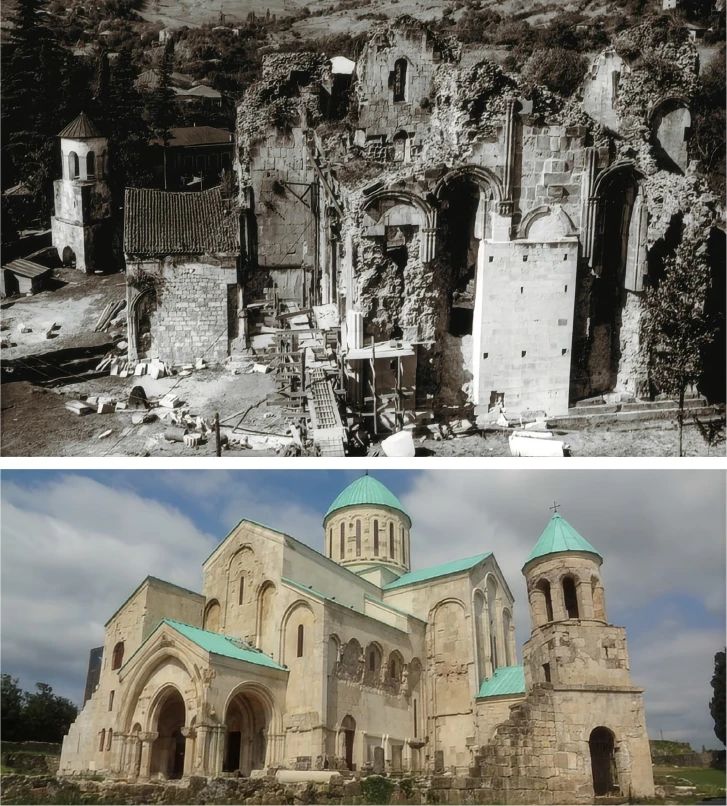

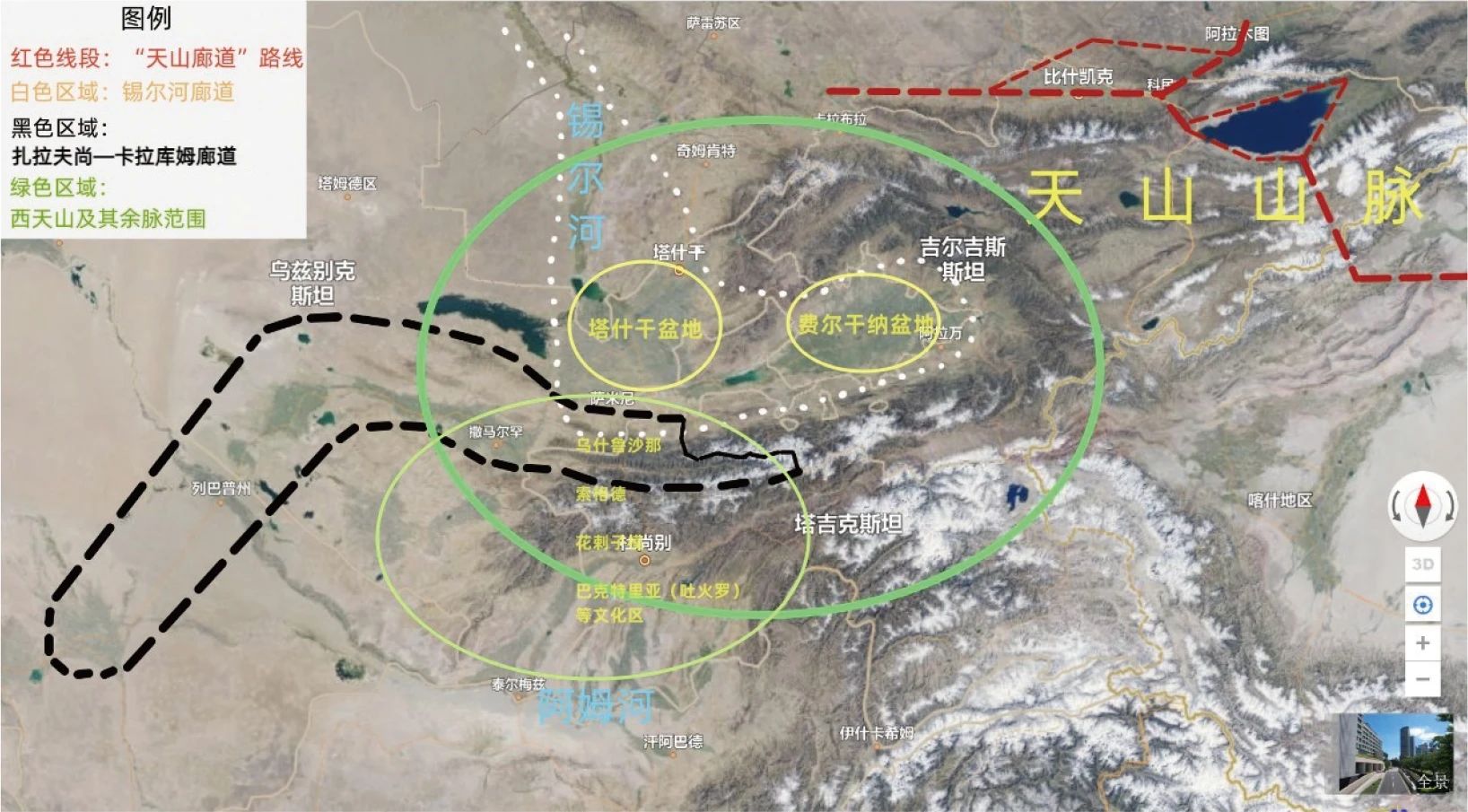

关键词:世界文化遗产;边界重大修改;系列遗产;丝绸之路 世界遗产边界的重大修改(Significant Boundary Modification),是在《实施<世界遗产公约>操作指南》(以下简称《指南》,《世界遗产公约》简称《公约》)的框架下,由缔约国申报并经联合国教科文组织世界遗产委员会(以下简称“委员会”)审核通过的,世界遗产项目的已有边界因扩展纳入系列组成部分(Extension),或/及缩减甚至移除部分遗产地(Reduction)而引起的的变化。据不完全统计,自1982年委员会首次通过修改世界自然遗产边界的项目开始,截至2021年,经缔约国申报并获得通过的项目共计88项,占《世界遗产名录》(以下简称《名录》)总数约8%。其中自然遗产34项,文化遗产43项,混合遗产11项(见表1)。 表1 历年世界遗产边界重大修改项目统计表(部分项目经两次或以上边界修改) 相比于全新的申报,重大修改中的扩展项目具有通过率高的特点。据不完全统计,历年世界文化遗产的扩展申报中,经委员会一次性通过的高达90%左右;在咨询机构和委员会的评估文件与决议中明确表示鼓励或支持的前提下,缔约国的申报成功率为100%。另一方面,缩减和移除项目不被鼓励并受到严格限制,截至目前通过审核的仅有2项,在边界重大修改项目中占比不到5%。 一、世界遗产边界的重大修改 早在1978版《指南》第10段中,在自然遗产价值标准的内容阐述之后有如下说明:“应当认识到,单个遗产可能不具备上述标准中最显著或突出的某一段内容;而从更广阔的眼界,并结合其周边的许多重要特点来认识这些遗产时,整个区域就可能有能力呈现出一系列具备世界意义的特征”[1]。1980年,委员会拓展了遗产地的定义,将“一系列位于不同地理位置、但属于同一个历史文化群和类型的文化遗产地”纳入世界遗产申报范畴[2]。 以上可被看作是对已列入的世界遗产边界进行扩大的早期依据,同时也为跨境①、系列遗产等遗产项目的诞生和发展奠定了方向。 (一)“细微调整”和“重大修改” 1988版《指南》中首次出现关于扩展申报的指导意见,并维续至2004版:“如某缔约国对已列入《名录》的遗产提出扩展,其文件和程序应被视为新申报项目”[3]。可见,这一阶段的边界改动是以扩展为基础的。自2005年起,相关内容被改述为“世界遗产边界的修改”,并进一步分化为“细微调整”(Minor Modification)和“重大修改”(Significant Modification)两个部分[4]。二者的定义,《指南》中仅对前者作出说明:“微调是指既不对遗产的范围产生重大影响,又不影响其突出普遍价值(Outstanding Universal Value,以下简称OUV)的边界改动”。对于后者,《指南》明确了申请途径:“重大修改应被视为新项目,并按照新项目的要求进行申请”;并指出包括“扩展”和“缩减”在内的修改都适用于以上途径[5]。 (二)重大修改的意义与作用 世界遗产边界的重大修改,是遗产申报工作的重要补充,其意义不仅在于通过调整边界以求对遗产进行更合理、有效的保护;同时也是为避免《名录》总数过快增长,以至于世界遗产的监测与管理体系在其承受能力达到某一临界点时难以支撑,最终使《公约》失去可操作性[6]。重大修改中的扩展项目是目前能够缓解这一问题的途径之一。 对于系列扩展项目来说,遗产以某个或某些系列属性(同质性或/及关联性)为纽带,纳入位于不同地理位置的新的关联遗迹,可以在更为广阔的时空框架中为遗产的文化价值提供更加丰富的价值特征(Attributes),对原有遗产的整体OUV加以支撑、雕琢和提升。对于个别移除现象来说,当某系列遗产的OUV受到不可逆转的损失时,移除那些已无法有效承载价值特征的系列组成部分,是一种抢救并保护世界遗产的剩余价值、努力使其保留在《名录》上的有效措施。 缔约国是遗产边界修改项目最主要的利益相关者。从扩展的角度来说,对单个遗产地的边界进行扩展,可以扩大保护范围以纳入更多毗邻的遗产;对不同地理位置的遗产进行系列扩展,可以同时增加多处世界遗产地;而与其他国家联手进行跨境及跨境系列扩展,需要通过国际合作实现遗产保护的共同目标,更包含有地缘政治、外交、文化影响力等多方面的因素。 (三)申报重大修改的优势 第一,已有的世界遗产,经历了咨询机构和委员会的评估审查,具有良好的申报基础,其文化价值、真实性、完整性、保护管理状况等已获得认可。第二,重大修改申报中,绝大部分属于扩展类项目。在《公约》宗旨下,委员会、咨询机构对于增加某项遗产的系列组成部分,加大保护力度,合理扩大保护范围持欢迎态度,这种共识在一定程度上降低了扩展项目的门槛。第三,针对重大修改项目制定的评审规则相对宽松。《指南》中对其设有绿色通道,在委员会的决议中明确表示鼓励的前提下,可以越过初审阶段,简化申报流程[7]。 二、系列文化遗产边界重大修改案例分析 (一)罗马帝国边境 “罗马帝国边境”展示了罗马帝国在公元2世纪时期的最大边界(图1)。该项世界遗产历经两个阶段的扩展,从最初的哈德良长城(英国),到德英申报的“罗马帝国边境:上日耳曼—雷蒂安界墙”(哈德良长城全称“罗马帝国边境:哈德良长城及上日耳曼—雷蒂安界墙”),继而纳入英国的安东尼墙(见表2)。在此之后,德国与荷兰,德国、奥地利和斯洛伐克分别联合申报了“罗马帝国边境:下日耳曼界墙”与“罗马帝国边境:多瑙河界墙(西段)”项目(见表3)。罗马帝国边境是跨境系列扩展与新系列申报相结合的典型案例。 图1 罗马帝国边境世界遗产项目及罗马帝国疆域范围示意图(改绘自“罗马帝国边境—多瑙河界墙(西段)”申报文本第31页图1.1) 表2 罗马帝国边境(英、德)扩展项目信息一览表② 表3 罗马帝国边境新系列申报项目信息一览表③ 对比哈德良长城和扩展之后的罗马帝国边境(英德)的OUV表述,不难看出后者在本质上的提升:“整个罗马帝国边境具有非凡的文化价值。它是人类历史上最伟大文明之一的边界,许多世纪以来影响了西方世界及其人民,对城市化进程和边远地区的文化传播产生了重要影响”[8]。这种表述具有明显的整体、宏观性和综述性表达,为同类型遗产申报时遴选组成部分、提供价值特征设立了系列属性。 已有世界遗产经系列扩展+新系列申报的模式并不符合一般意义上的“跨境系列扩展”:德荷两国的跨境申报是独立项目,无须英国同意;新申报的系列遗产也不涉及对英德已有遗产边界的修改。另一方面,以一项世界(系列)文化遗产为基础,将相同类型和系列属性的跨境申报项目赋以共同名称,这种方式实现了对于超大地理范围、跨越多个缔约国的遗产的整体性申报。与此类似,西班牙的“圣地亚哥—康波斯特拉之路:法兰西之路和北西班牙之路”于1993年申报,2015年扩展[9];法国的“法国圣地亚哥—康波斯特拉朝圣之路”于1998年独立申报[10]。两项遗产虽未进行跨境联合申报,但仍属于相同系列,符合已有系列遗产+新申报的模式。这种模式可以被理解为名义和形式上的系列扩展(图2)。 图2 西班牙与法国圣地亚哥—康波斯特拉之路世界遗产示意图(改绘自西班牙“圣地亚哥—康波斯特拉之路:法兰西之路和北西班牙之路”扩展申报文本第19页图版1b及法国“法国圣地亚哥—康波斯特拉朝圣之路”申报文本地图册第3页图版) (二)荷兰水防线 建于1883—1920年的“阿姆斯特丹防御线”是一个由防御工事、运河、堤坝和防洪圩田组成的连续体系,环绕阿姆斯特丹城,形成约135千米长的防御圈,有46座防御工事。边界修改中扩展的新“水防线”是一个类似的系统,绵延85千米,包括45座防御工事。该项目是对已有世界遗产同时进行主体扩展和局部缩减的案例(见表4、图3)。 表4 荷兰水防线扩展项目信息一览表⑤ 图3 荷兰水防线遗产边界修改示意图(改绘自申遗文本第24页图1) 国际古迹遗址理事会(ICOMOS)对将新水防线纳入已有遗产的理由总结为:“扩展申报有助于证明,阿姆斯特丹防御线和新水防线具有相同的建造目的和原理:荷兰水防线是作为一个综合性整体进行使用的。”新水防线为遗产贡献的价值特征是:一、经策略性规划的景观,二、水管理系统,三、军事堡垒。对比遗产在边界修改前后的OUV表述可知,后者是在列入时的基础上,对年代、信息、组成部分名称和功能原理等进行了补充描述[11],实质上是通过扩展部分的价值特征对原遗产的文化价值进行了补充与强化。 值得重视的是ICOMOS在评估文件中给出了“补充材料后再报”(Referral)的建议,其原因主要针对缔约国申请缩减的部分(见表5)。 表5 荷兰水防线遗产边界缩减信息一览表[12] ICOMOS在结论中写道:“我们对已列入遗产的部分区域经历了不当发展,使遗产完整性和真实性受到损害表示遗憾,同时理解缔约国决定移除这些区域的理由”。ICOMOS认为,在缔约国提出的7处缩减区域中,1处(B2.2)不应被接受,因为会损害遗产的完整性。其他6处可以接受,但条件是必须全部列入缓冲区,并设立专项保护机制,以避免其残存的价值进一步耗损,且在中/长期内(如修复时),至少能够部分消除因发展造成的已有负面影响。ICOMOS强调:“尽管缩减规模与已列入的遗产和扩大的部分相比确实有限,但它们可能为未来的类似申报创下先例——包括本遗产,以及其他世界遗产。建议该遗产今后不再有类似本次缩减的情况发生”[13]。 早在2017年,缔约国就曾提出缩减部分遗产边界的细微调整申请,被委员会否决[14]。历经数年的努力和沟通之后,缔约国采取大规模扩展申报的方式,在大幅扩大系列遗产边界的基础上,最终获得了委员会和ICOMOS对缩减6处遗产范围的首肯。可以肯定,缓和文化遗产保护与区域经济发展之间的矛盾,是缔约国申报本次重大修改项目的重要动机,并最终取得了双赢的结果。 (三)格拉特修道院 建于1106年的格拉特修道院位于格鲁吉亚西部,是中世纪格鲁吉亚黄金时代最大的东正教修道院之一,也是古代格鲁吉亚的科学、教育和文化中心。该遗产在申报时名为“巴格拉特大教堂和格拉特修道院”,2010—2017年列入濒危名单,后经边界重大修改移除了巴格拉特大教堂,仅存格拉特修道院,是目前唯一一处将部分遗产移除的案例(见表6)。 表6 格拉特修道院系列移除信息一览表⑥ ICOMOS在2017年的评估文件中写道:“格拉特修道院经单独申报,以表达与之前已列入的‘巴格拉特大教堂和格拉特修道院’具有相似价值”。“在符合标准iv的基础上列入该系列遗产的最初理由是,巴格拉特大教堂和格拉特修道院都代表了中世纪格鲁吉亚建筑的鼎盛时期”。“虽然巴格拉特在1691年被土耳其人严重破坏,列入时已是一片废墟,但格拉特作为一个完整的修道院建筑群保存了下来”[15](图4)。 图4 巴格拉特大教堂重建前后对比 (上图引自:Tamar Meladze and Yasufumi Uekita.Reconstructing the Sacred: The Controversial Process of Bagrati Cathedral’ s Full-scale Restoration and Its World Heritage Delisting[M].Cambridge University Press, 2020,下载地址:https://images.app.goo.gl/ ZQ4yX88RyNmNrre47;下图引自:“ISCG Travel: Bagrati Cathedral – Kutaisi City” (2020-02-02),访问地址:https://iscg-travel.com/bagrati-cathedral-utaisi-city/.) 缔约国对巴格拉特大教堂的废墟进行重建的行为不被ICOMOS和委员会认可;经移除之后,格拉特修道院由于失去了位于不同地理位置、符合特定关联属性、且具有整体价值的组成部分,不再属于系列遗产,但同时被移出濒危名单且保留在《名录》之中。 三、对丝绸之路世界遗产扩展项目的思考 作为我国首个、也是目前唯一的跨境系列世界遗产项目,“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”(以下简称“天山廊道”)于2014年成功列入名录。同年,乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦联合申报的“丝绸之路:片治肯特—撒马尔罕—颇依肯特廊道”被委员会要求“补充资料后再报”[16]。经历8年的协调和准备后,两国联合土库曼斯坦以“丝绸之路:扎拉夫尚—卡拉库姆廊道”为名重新申报,并于2023年9月列入《名录》。此外,计划由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦四国联合申报的“丝绸之路:费尔干纳—锡尔河廊道”,哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆的“丝绸之路:里海—伏尔加廊道”筹备工作也在进行中。从目前的申报进程来看,丝绸之路将沿循罗马帝国边境的扩展模式,采用“已有跨国系列遗产+新跨国系列申报”,即“‘天山廊道’+N”的策略,缔约国由东向西逐步自主联合申报丝绸之路遗产廊道的组成部分。可以预见的是,未来在广阔的亚欧大陆乃至亚欧非海陆范围内,更多的陆上与海上丝路沿线国家能够携手合作,申报各自的系列遗产地,以接力形式拼接出一幅完整的丝绸之路世界遗产全图。 从地理角度来看,除“天山廊道”已纳入的七河地区(楚河、塔拉斯河流域)外,中亚的锡尔河、阿姆河及其支流扎拉夫尚河、苏尔汉河、喀什卡河、瓦赫什河等均源于西天山及其余脉(发源于西天山南脉的数条河流与帕米尔高原的喷赤河汇合后成为阿姆河);扎拉夫尚、阿赖山、努拉陶、卡拉套等山脉也均为西天山余脉。更为重要的是,自古以来受到西天山及其余脉融雪滋养的费尔干纳、察赤与拉克(石国)、乌什鲁沙那、索格德、花剌子模、巴克特里亚(吐火罗)等文化区均位于西天山及其余脉的地理区域中。从文化角度来说,上述文化区与七河地区一起,数千年来与来自四个方向的文明在文化、经济、政治、宗教、科技、思想等各个方面相互碰撞融合,催生出灿烂的历史,是中亚文明圈的主体组成部分。因此,包括七河地区在内,西天山及其余脉范围内的文化区都可以被视作“天山廊道”大文化区的组成部分(图5)。 图5 西天山及其余脉范围,“天山廊道”、锡尔河廊道、扎拉夫尚—卡拉库姆廊道及文化区域地理位置示意图(作者自绘,底图来自百度地图) ICOMOS在申报评估文件中,对“天山廊道”的扩展给出了如下建议:“考虑扩大遗产的边界以纳入复杂的水管理体系,这是支撑丝绸之路沿线许多定居点及其农业的基础”⑧[17]。水管理体系展现出人们对水资源的开发利用,以及水系范围内农耕城镇的发展。在卡拉库姆廊道的申报中,增加了在“雕刻”丝路的过程和影响沿途人群生活方式中起到至关重要作用的坎儿井和供水设施等,为体现该廊道的文化价值提供了重要的实物支撑[18]。源自西天山及其余脉的水系,作为天山水系整体的组成部分,可以成为“天山廊道”下一步扩展的系列属性之一。目前中、哈、吉三国在已有跨国协调管理机制的基础上,可以邀请哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦加入联合扩展申报,参考罗马帝国边境英德部分和荷兰水防线的扩展思路,以“西天山水管理体系”为重要扩展依据,先将锡尔河上游区域存在水资源管理和利用遗存的城镇遗址作为系列组成部分,继而进入纳伦河、卡拉达里亚河、扎拉夫尚河等流域的费尔干纳和塔什干盆地;并逐步向南,将苏尔汉河、瓦赫什河等流域的乌什鲁沙那、索格德、花剌子模、巴克特里亚文化区纳入“天山廊道”跨国系列世界遗产之中。 就目前情况来讲,将以上系列组成部分分步骤纳入“天山廊道”的扩展模式相比“‘天山廊道’+N”具有显著的优势。第一,作为引领和示范项目,“天山廊道”在地理跨度、申报难度方面数一数二,受到中亚国家的一致肯定,具有良好的号召力;第二,在委员会和咨询机构的支持和鼓励下,依循其主动提出的扩展建议,“天山廊道”的扩展申报难度较低,具有可观的前景;第三,经扩展的系列组成部分,将对已有世界遗产的完整性和文化价值起到重要的补充和强化作用。 四、余论 格拉特修道院的案例表明,即使系列遗产的某一组成部分濒危甚至移除,在具备相同价值特征的前提下,该遗产的其他部分是有可能保留在《名录》之内的。对于丝绸之路世界遗产来说,其系列组成部分濒危或被除名之后,整体会面临怎样的结局,也是世界遗产管理领域关注的问题。2015年“天山廊道”的塔尔加尔遗址新建道路工程曾引起各方关注,世界遗产中心联合ICOMOS专家对其开展了反应性监测,最终以缔约国停止建设并重新规划道路告终[19]。对比来说,格拉特修道院的移除之所以获得通过,主要因为巴格拉特大教堂在早年被毁,已不具备系列完整性;而“天山廊道”中连同塔尔加尔在内的6处“商贸聚落遗迹”[20]均被证实符合真实性完整性等要求。更重要的是,其他5处商贸聚落并不具备塔尔加尔特有的城防体系、道路、供水系统、制铁作坊以及摩尼教遗存[21];塔尔加尔为“天山廊道”贡献了不可替代的价值特征。因此,巴格拉特大教堂的部分移除作为个案,不能成为讨论丝绸之路世界遗产在面对可能发生的濒危之后的参照对象。 2020—2021年,经缔约国上报,位于大明宫遗址缓冲区内的西安火车站站改工程受到世界遗产中心的关注,并委托ICOMOS根据已提供材料进行评估并出具报告。ICOMOS认为,彼时已接近竣工、成为既成事实的站改工程将对丹凤门及大明宫的视觉效果和景观造成一定的负面影响;如果能在工程前期阶段与世界遗产中心进行沟通,这种影响是可以而且应该避免或减轻的[22]。“天山廊道”自列入《名录》之后,即便具备了较为完善、受到委员会和ICOMOS认可的多层次跨境系列遗产保护管理体系,现实中仍然难免会存在遗产保护与地方经济发展产生矛盾的状况。西安火车站站改工程源于1930年代铁路交通的发展,同时也是重大的民生工程。具有相似历史背景和性质的民生项目,同样存在于我国部分世界遗产地的遗产区或缓冲区内。参考荷兰水防线与扩展并存的边界缩减案例,可知对于委员会和ICOMOS来说,由于早期不当发展所造成的遗产区或(及)缓冲区范围的微小缩减,在其对遗产整体系列的真实性和完整性不造成严重影响的前提下,虽不被提倡,但是可以接受的。因此,在适用时可以考虑借助系列遗产边界的“整体扩展+部分缩减”这一途径,减轻我国世界文化遗产地中,与遗产、缓冲区内相关的民生项目和世界遗产保护管理工作之间产生的冲突。 [致谢:本文在修改过程中受到郭旃先生、王建新教授的悉心指导。] 作者简介 李尔吾,西北大学文化遗产学院博士研究生,国际古迹遗址理事会文化线路专委会成员(ICOMOS CIIC)。研究方向为文化线路世界遗产管理。 (文章参考文献和注释略) 来源:《中国文化遗产》2024年第4期 P90-98