历史文化遗产协同保护的思考

在近年来我国历史文化遗产保护利用传承相关技术与管理工作中,有一个现象值得关注,就是关于“协同”。无论是技术还是管理层面,对于协同的要求都呈现出越来越高的态势。

作者:霍晓卫, 清华同衡规划设计研究院 副院长

骆文,清华同衡遗产事业部 文化与自然资源研究所 副所长

贾宁,清华同衡遗产事业部 文化与自然资源研究所项目经理

张捷,清华同衡遗产事业部 文化与自然资源研究所 所长

一、协同保护的驱动力

协同保护的驱动力具有复合性,与专业领域的认识与理念相关,与保护利用的标准相关,也与不同行业的发展阶段相关。

1. 求真——传统遗产领域本身发展趋势的深入

从上世纪60年开始,国际上历史文化遗产保护专业领域对于遗产的研究与认识不断深入,文化遗产的内涵与外延得到很大拓展,从雅典宪章的单一纪念物、遗址,到内罗毕建议的历史街区和城区,再到后续的文化景观、历史城市景观,遗产及周边环境、文化线路等。同时期我国的历史文化遗产领域也表现出相类似的特点,从文物走向历史文化名城镇村、历史文化街区、风景名胜区,以及近年提出的文物主题游径、国家文化公园等。

新的概念类型表现出的特点是大型、复合、活态的文化遗产越来越多,认知趋势是对于文化遗产形成与变迁机制的深刻分析、以及建立在分析基础上的价值认知与整体性判断,核心是遗产学科与专业领域的发展,见证人类或社群发展的遗产还有哪些,怎样才能更真实更完整地诠释越来越被认为是更复杂的历史,如何保护活态遗产可持续存在的机制。

遗产领域的这些变化基于从学术认识角度更加深刻地认识人类文明、认识遗留的文明见证——文化遗产。学理上的“求真”催生的上述新文化遗产往往具有大型、复合、活态的特点,具有更为复杂的要素构成,提出更加综合的保护方向与要求,不可避免地面临不同传统遗产类型保护的配合、面临更多元利益相关者的参与,需要协同保护。

2. 求善——技术理性对最佳解决方式的追求

对协同保护的驱动还体现在历史文化遗产的具体保护与利用方法上。当下对历史文化遗产的保护不能孤立看待保护、利用与传承,而是要在科学保护遗产真实性、完整性的基础上,通过利用实现遗产价值呈现与资源价值转化,将历史文化遗产的保护与社会经济文化的高质量、可持续发展紧密结合起来。这不是“如何认识”的道,而是“如何能做到更好”的术的问题,是在“求善”。

面向历史文化遗产保护与活化利用,需要达到什么目的,存在哪些新的方法与工具,包括保护修缮技术、有什么理念及对应的保护利用可能、保护利用过程中如何做到相关专业的技术合作、相关部门的资源对接。从专业角度认知,既包括传统的保护管控、修缮设计、营造工程、博览展示,也包括空间资源配置对利用价值呈现的赋能、面向更多活起来可能的策划与对应的适度变化的管控、长期可持续活化的运营等。对历史文化遗产保护与活化利用的“求善”需要协同。

3. 求根——不同行业对自身历史认知的渴求

近些年在常规文物保护单位及历史文化名城镇村之外还涌现了一些行业主导组织申报或公布的行业文化遗产类型,如水利遗产、农业遗产、工业遗产,甚至百年气象站等。两办出台的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中也注意到一些行业遗产类型。这些遗产类型,可以认为是对现有遗产保护体系的有益补充,但很多列入新遗产类型的遗产本身已经是文物保护单位或其他法定遗产,所以这些行业文化遗产的发起往往另有初衷。

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》__2021年第26号国务院公报https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5637945.htm

百行百业,尤其是与国计民生密切相关的一些行业,本身就是人类文明的组成部分,也在传承有序的发展中沉淀构成了各自的行业身份认同,当然也是“文化”。行业发展到一定阶段也有梳理自身历史的需求,整理重要人物与事件的见证,因为物质的不可复制性以及空间的排他性,不可移动的物质遗存是对这些历史进行锚定的最重要纪念物,具有历史叙事的权威。通过行业遗产的认定过程以及带有荣誉性的保护行为,行业在寻求面向从业者的行业凝聚力与共识。有些行业遗产比如农业遗产,甚至还具有面向不确定的未来向历史寻求物种安全与启发的科学价值。对于这些行业来说,组织申报行业文化遗产,与其说是出于对文化遗产体系建构的贡献,不如说是出于追寻行业历史的渴求,是“寻根”。这些行业文化遗产的保护,既有一般文化遗产保护的共性,也具有行业各自的特殊性,在“寻根”保护的过程中需要协同。

上面提到的历史文化遗产保护在“求真”、“求善”、“求根”三方面的追求是推动协同保护的驱动力。但严格来讲,这些驱动力并不直接驱动协同保护,而是驱动形成更为复杂的保护局面与保护需求,是复杂的保护局面与需求呼唤协同保护。

二、历史文化遗产保护的复杂性趋势

但凡一门学科或事业,其发展过程总是在由简单向复杂进行变化,参与者在最初解决单一问题或需求的基础上,通过研究或实践投入增加,触发新的探索与思考,发现之前未能想及的其他情况,进而通过思辨将其纳入已知框架,或者调整已知框架以兼容新的情况。尤其在事业繁荣的时段,相关领域尤其容易面临复杂化的趋势。历史文化遗产保护也是如此。

我国各类历史文化遗产相关保护工作1980年代步入正轨,十一五期间随着国民经济快速发展开始显著进步,十八大之后文化遗产保护事业得到前所未有的重视,得以前所未有地蓬勃发展。而今已进入遗产保护的全新时代,从单体遗产保护走向全域全要素的保护,从保护与发展二元对立走向遗产保护主动积极地融入社会经济发展,容纳越来越复杂、综合的工作内容,面临越来越多的复杂性场景。

1. 复杂性场景一:量大面广、全域全要素、跨区域大尺度遗产的保护

两办出台的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》明确提出对历史文化遗产的保护利用传承要做到空间全覆盖、要素全囊括。国家文物局在时隔12年之后又于2023年启动第四次文物普查,四普之后的文物总量应该一定会在76.7万处基础上进一步增加。住建部组织各地申报逾1200片历史文化街区、6.35万处历史建筑。

《 人民日报 》( 2024年03月02日 02 版)《赓续历史文脉 谱写当代华章》

历史文化遗产总体以及不同类型遗产数量上的跨越式增加,显然会增加单位国土面积及建设空间内的遗产数量与分布密度,在各类城乡建设或各类国土管控行为中更频繁地提出复杂程度更高的保护要求。近年来考古工作的蓬勃发展快速增加了地下文物埋藏区的数量规模,提高了社会对考古遗址的重要性认知、发掘前管控与发掘后保护展示的需求。在国土空间规划“多规合一”、国土空间“一张图”的背景下,规模性遗产保护复杂性更加凸显、精细化协调需求突出。国家文化公园、文物主题游径的跨区域、巨尺度的文化遗产组合,提升了相关文化遗产的整体价值重要性,保护展示中增加了主题性、系统性的要求。

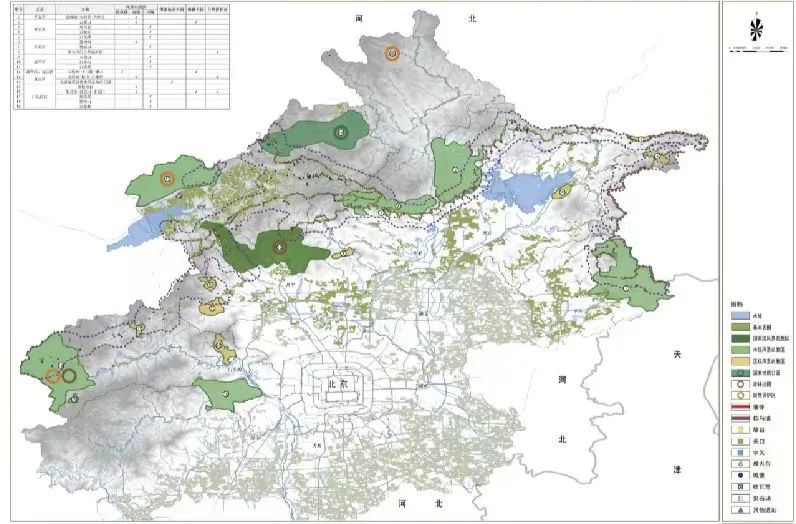

图 北京长城周边复杂的各类空间边界分布(《北京市长城总体保护规划》)

2. 复杂性场景二:全流程遗产保护利用运营管理

历史文化名城名镇名村制度自设立之初,就面临保护与发展相协调的问题,究其根本是这些仍然容纳城市生产生活的遗产空间无法静态保护。2013年习近平总书记提出“让文物真正活起来”,2018年两办出台的《关于加强文物保护利用改革的若干意见》中要求“坚持创造性转化、创新性发展”、“支持社会力量依法依规合理利用文物资源”,对于传统语境下具有更高保护要求的文物资源明确提出多样化的利用要求。

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》https://www.gov.cn/zhengce/2018-10/08/content_5328558.htm

遗产生于历史,如果要活在当下,就一定意味着适当变化以满足新的功能需求,变化的方式以及满足新需求的过程会面临较之博物馆式的静态保护复杂的多的挑战。巨大数量的历史文化遗产的高水平利用无法依靠政府财政资金的支撑,而必须考虑有先见之明与长远打算的运营管理思路,这些都是之前没有遇到的复杂问题。

3. 复杂性场景三:行业型遗产的新的保护利用诉求

灌溉遗产、农业遗产、工业遗产、气象遗产等行业遗产具有与一般文化遗产相似的保护逻辑,以价值为核心,重视历史性、稀缺性与代表性,但并不完全相同。比如世界灌溉遗产的申报标准里有“为所处历史时期工程理论技术发展做出贡献” “增产、促进农村地区繁荣” “可持续运营管理的典范”等内容,全球重要农业文化遗产的申报标准更加注重人地和谐与活态。

国际灌排委网站“世界灌溉工程遗产”价值标准https://icid-ciid.org/award/watsave/42

较之文物等一般历史文化遗产,行业文化遗产的申报到保护展示往往具有很强的专业性,在科学价值方面要求突出,大多数行业性遗产仍在使用中,是不同于聚落遗产之“活”的活态文化遗产。显然这对于研究者与管理者提出专业性的要求,以及更复杂的“真实性”判断标准。

例如世界灌溉工程遗产山西霍泉是以霍泉泉源工程为核心,由灌排渠系、水力设施、管理设施为主要组成部分的引泉灌溉工程。该工程自唐贞观年间(627-649年)开始有明确的文献记载,距今已有近1400年历史。霍泉灌溉工程是黄河流域最具代表性的引泉灌溉工程和古代用水管理的样板,千百年来参与对汾河流域经济社会文化发展的稳定支撑,对历史上我国北方地区灌溉用水技术与管理具有深远影响和扩展。霍泉水量大而稳定,且至今仍是洪洞县农业灌溉重要水源,传承更为活态,是典型的活态文化遗产。

图 霍泉灌溉与村民生活(同衡相关项目资料)

4. 复杂性场景四:综合考量与其他因素的“复合型关系”处理

历史文化遗产最初的生成、积淀价值的变迁过程都是处于一定的自然环境内,也往往是基于已存在的历史环境。因此绝大多数遗产并不隔绝而孤立。从文化生态学的观点来看,文化是由社会(或人群)与其环境互动的特殊适应过程造成的,文化的不同取决于开发与适应环境的不同技术与过程。因此,历史时期留存下的历史文化遗产需要考虑自然环境,当然也要考虑与之相关的文化环境。

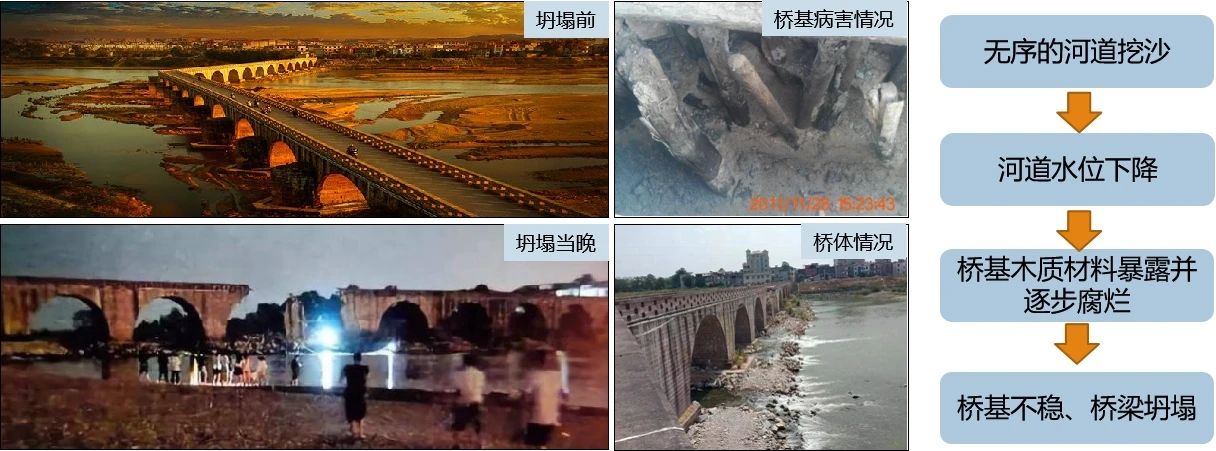

比如某古桥文保单位的桥墩坍塌,根本原因是与近些年上下游的采砂活动频繁,当沙量减少,原本被砂石密实挤压的古桥松木桥基暴露从而被氧化腐蚀,造成桥基失稳,那么保护古桥就要严格控制监管一定河道范围内的采砂行为。

图 某桥坍塌原因分析(同衡相关项目资料)

另外,历史文化遗产的层累近年来更多被关注,地上为城乡聚落或建筑遗产同时地下为具有考古价值的遗址的复合情况多有出现,二者的保护与展示需要兼得,就一定需要考虑对应的“历史层累”复合保护与展示的方法。

图 惠州中山公园升级改造与惠州府衙遗址保护展示(同衡相关项目资料)

5. 复杂性场景五:气候变化对遗产的影响与对策

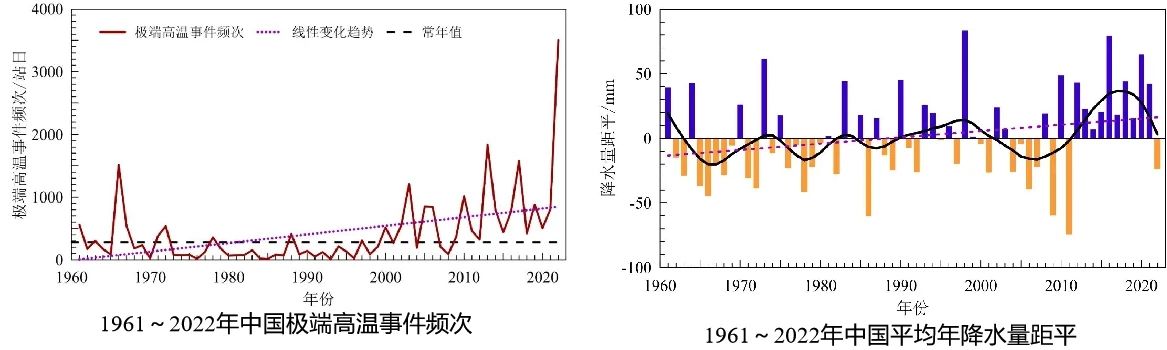

气候变化是极特殊的环境变化,因为变化尺度无与伦比的整体性、复杂性和不可预见的长期性,使得历史文化遗产保护面临前所未有的挑战。2022年4月18日,联合国教科文组织提出:三分之一的自然遗址和六分之一的文化遗址目前正受到气候变化的威胁。我国升温速率高于全球同期水平,且我国也是全球气候变化的敏感区和影响显著区。因为我国丰富的气候分区,各类文化遗产类型均有大量存在,所以虽然存在影响程度上的差异,但各种气候变化影响文化遗产安全的情景几乎均涉及。

《中国气候变化蓝皮书(2023)》,中国气象局,2023.07

2023年7月中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书(2023)》指出,全球变暖趋势仍在持续,且21世纪极端天气将继续增加。中国升温速率高于全球同期水平,且我国也是全球气候变化的敏感区和影响显著区。

中国气象局气候变化中心:中国气候变化蓝皮书(2023),科学出版社

比如近几年夏秋之交,强降雨天气等气象灾害及其引发的地质灾害、洪涝灾害,对山西、河南等中西部地区本体脆弱的文物直接造成毁坏影响。还有就是中长期气候变化的缓慢影响对石窟寺、土遗址、文化景观等脆弱的文化遗产会带来不可逆的影响,例如对于宁夏地区来说,气候变暖使贺兰山的雪线升高,历史文献中所记载的“贺兰雪晴”等景观变得罕见,《乾隆宁夏府志》中记载的“连湖渔歌”景致,因为气候趋干、湖面缩小、渔业衰落而近乎彻底消失。气候变化关联天地,气象灾害引发的次生灾害类型很多,历史文化遗产应对气候变化需要各部门与各学科的协同。

图 中国重点气象数据统计(根据《中国气候变化蓝皮书(2023)》发布介绍资料)

四、历史文化遗产协同保护的瓶颈

历史文化遗产的协同保护的推动,应从至少三个方面进行,知识协同、技术协同与管理协同。从没有协同、缺少协同走向协同,每一方面都一定会遇到障碍,障碍中最要害之处就是协同的瓶颈。

知识协同的瓶颈来自协同方各自依靠的不同知识领域之间的天然壁垒,另外知识获取及共享渠道的顺畅程度,制约着遗产保护中的知识协同。

若干现实需求与问题,呼唤通过组合、迭代产生新的专业技术,但不同技术的协作参与体系、技术门类的利益激励机制、技术行业壁垒等方面存在的问题,制约着遗产保护中的技术协同与创新迸发。

管理协同的瓶颈受不同国家行政特点的影响。对于我国而言,事权分割、分级分类、横纵交叉的行政管理模式,自身即带有突出的协同难度,在日益复杂的遗产保护问题上,显得尤为突出。另外区域性遗产整体往往跨行政地区,地区政府之间的协同管理也有难度。

五、推动历史文化遗产保护的多方面协同

针对在遗产保护的知识协同、技术协同、管理协同方面存在的障碍,应该有明确态度与具体方法加以推动。

知识协同方面,应基于近年来的遗产保护科学研究、规划咨询或工程实践,对工作中涉及到的专业知识进行门类的准确界定,主动了解其他知识但谨慎扩大自身学科的核心外延,梳理不同类型历史文化遗产保护涉及到的专业知识,从本质上判断某一类历史文化遗产的根本与保护难点。根据诸多历史文化遗产保护涉及到的专业知识,共同构建知识图谱,建立知识共同体,通过攻坚克难推动专业知识群的发展,实现对不同遗产同本质问题的信息共享,实现知识协同。专业性遗产需要行业内研究人员和遗产保护专业人员的协同研究,科学评估遗产价值,界定专业性遗产保护的特殊性与本质问题,协同制定利用措施,避免专业性遗产的故步自封,也避免传统的遗产保护专业包打天下。

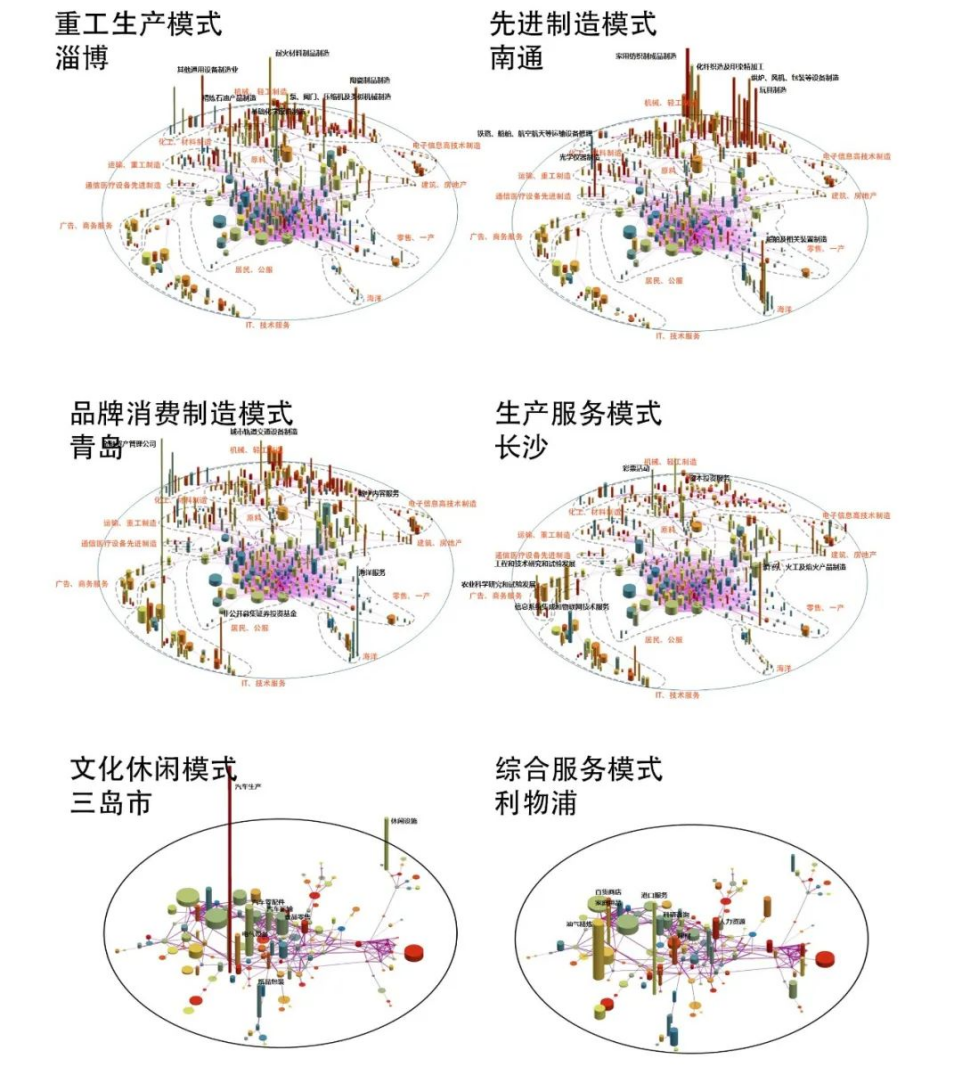

技术协同方面,应积极拥抱当下技术革命的时代,扩展遗产领域的专业技术方法,开发适用于遗产领域的新技术工具,搭建技术框架,推动多方技术合作。比如近年来机器学习的图像识别技术在遗产资源梳理方面的应用、城市星盘与产业牙床在大尺度遗产功能活化方面的应用,也包括倡导大遗产观主导下的全链条、全专业技术支撑,推进D(设计)、I(投资)、B(建造)、O(运营)一体化,实现历史文化遗产保护与城乡发展问题的综合解决。通过技术协同,可以有效解决很多现实问题,比如协调现代技术设施与风貌保护的矛盾,协调建筑消防与传统肌理格局的矛盾,协调地上新建建筑与遗址保护的矛盾等。通过有效的技术协同,突破协作渠道瓶颈,开放接纳相关领域的人员参与;突破激励动力瓶颈,实现应用前景的推广和人才转型的激励;突破创新环境瓶颈,得到政府与行业的更大支持;突破目标共识瓶颈,建立不同技术清晰的共同目标。

图 城市星盘与产业芽床在某历史城区保护复兴中的使用(同衡相关项目资料)

管理协同方面,为更好地促进遗产保护综合成效,各相关部门建立高效管理协同机制、加强遗产保护的协同治理,对于我国管理职能调整、事权复杂,管理体系条块分割而言,十分必要。在知识、技术、管理三个协同方面,历史文化遗产的管理协同最为复杂,不同的协同意愿、协同方式,会导致管理协同效力上的巨大差异。管理学知识告诉我们,管理协同的核心在于协同动力机制,有效地协同动力机制包括“共同的动机、有规则约定的会商、联合行动能力”等要素,其中联合行动能力是指制度保障、领导能力保障、资源合理分配保障等。

有了协同动力,具体推动历史文化遗产的管理协同,有几个关键要点在于:第一要要建立高一层级的领导力或明确主责方,确定各方责任,设置协同规则与程序,确保协同各方能分享资源;第二明确总目标与各协同方目标,界定各协同方的行动能力;第三要建立可表达问题、协商对话、共同决定的有效渠道;第四要建立可以共同获益的工作框架,提高参与意愿,维护良好的合作关系。

图 CGR协同治理嵌套分析框架(根据有关资料改绘)

以南粤古驿道保护利用工作为例,从2016年至今已经7年,省级层面统筹指导、多部门联合,以古驿道的充分活化为共同目标,细化各类协同程序,过程中实现各协同部门各自分管事务的各自受益,最终达到多方共赢、古驿道这一复杂遗产体系沿线地区社会经济生态文化综合发展的共同目标。

参考文献

[1]文化遗产保护领域近年对“协同”的研究主要有:

陈聪,唐英,史承勇,杜怡帆,赵丽娜,姜旭妍.黄河流域遗产资源空间分布与区域协同保护[J].干旱区地理:1-12.

仲丹丹,朱铁麟,徐苏斌.超大城市老工业区保护性更新主体协同机制研究[J].天津建设科技,2022,32(S1):23-29.

赵烨,赵怡钧,刘心宇,王兴田.生物文化遗产协同的汶水流域国土风景保护方法研究[J].西部人居环境学刊,2023,(03):24-30.

马源,陈丽华,关志烨.国土空间规划背景下生态与文化遗产协同保护体系构建研究——以佛山市为例[J].中国园林,2024,(01):106-112.

张欢, 赵志庆. 面向国土资源全要素全时空治理的城镇历史景观协同保护框架——以中东铁路城镇牡丹江为例 [J]. 中国园林, 2022, 38 (10): 68-73.

韩锋,郭晓彤,杨晨.中国世界自然遗产地乡村景观保护与发展协同——以武陵源中湖乡为例[J].风景园林,2022,(10):89-94.

李渊,梁嘉祺,赵龙.文旅融合与多学科协同视角下的遗产保护与旅游规划——评《遗产保护性利用与旅游规划研究》[J].上海城市规划,2022,(04):158-161.

[2]霍晓卫.全域视野下的文化遗产保护与利用[J].中国文化遗产,2019,(03):44-50.

[3]王攀, 吴奇霖, 张捷, 霍晓卫, 江篪. 基于深度学习与GIS的名城镇村省级监管探索——以浙江省为例 [A]. 人民城市,规划赋能——2022中国城市规划年会论文集(05城市规划新技术应用)[C]. 中国城市规划学会: 2023: 779-790.

[4]Yang Xie et al. The identification, logic and enlightenments of intra-urban place communities in China[J]. Scientific reports, 2022, 12(1): 1-12.

[5]Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.

[6]中国古迹遗址保护协会:《广东南粤古驿道保护利用工作调研报告》,2018年