融合、迁移与反思:博物馆教育研究的多元脉络与学科想象

博物馆“教育”的兴起与转型都脱胎于具体的社会情境中,是多元制度和具体实践的产物。中国在接受西方博物馆学科体系时,一同舶来了其教育遗产,但是相关学术传统所依托的社会历史情境不复存在,将面对的社会进程与文化需求也截然不同。自20世纪80年代以来,随着研究主体和经验对象的不断丰富,中国的博物馆教育热度逐步上升,研究从单一的博物馆学视角,逐渐加入了教育学等更多学科视角。但在教育的“共识”背后,依然存在许多断裂之处。本文旨在理解中国博物馆教育研究在地域迁移和学科融合中如何发展,它的研究“真空”在哪里,并尝试探讨未来研究的可能方向。

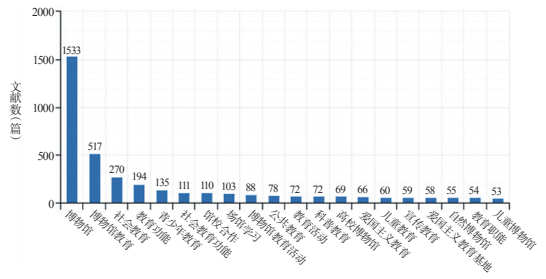

“一代有一代的问题和方法”。尽管博物馆“以教育为目的”似乎已经是具备悠久传统的共识,但共识背后其实是复杂历史和社会情境的产物。从全球范围来看,19—20世纪,博物馆教育概念有过本质的转变,其精英主义色彩在历史的进程中被逐步削弱,同时博物馆教育研究的学术传统整体经历了从“教育”到“学习”的转变。博物馆教育研究是如何逐步转变的?移植到迥异于西方的社会土壤中,中国的博物馆教育研究又呈现出哪些新特点?本文将对博物馆教育研究在学术传统上的融合与迁移进行重新梳理,并解读它如何影响当下的博物馆学科建设。 一 “教育”作为目的:博物馆教育研究的多重起源 (一)共识背后:博物馆教育研究起源的多元线索 01 博物馆教育的起源 首要问题是博物馆“教育”为何?关于博物馆教育的具体起源说法不一,有些研究以博物馆观念的变化为起点,有些以教育部门的诞生为起点,有些以讲解员这一职业的出现为起点。不论以何种具体现象为标志,一般认为早期博物馆教育的兴起与公众应该接触到藏品的信念有关,博物馆教育学者伊丽莎白·杜克洛斯-奥赛罗将这种博物馆教育所具备的变革力量归纳为“共享的权威”。 在博物馆诞生的欧洲,早期的博物馆教育与民族国家的崛起基本同步,与权力展示、精英培育与社会控制密切相关,这其中又以法国大革命时期围绕卢浮宫性质的公共辩论最为著名。公共博物馆的出现凸显了博物馆公共教育功能,二者互为表里;但值得注意的是,这里的“公众”依然具有极强的精英主义取向,主要面向能够有闲暇来参观的专家、学者、学生等,换言之当时的博物馆教育主要服务于贵族阶层。 02 博物馆教育研究的起源 更具现代性的博物馆教育思想则兴起于美国。在博物馆现代化运动后,博物馆才真正成为现代意义上的社会教育机构。1895年,史密森学会助理秘书长乔治·布朗·古德发表了一篇重要文章《博物馆的关系与责任》,把促进公众教育视为博物馆的核心功能。同时古德主张博物馆是现代城市不可或缺的重要教育机构。博物馆教育功能的凸显和问题化为博物馆教育研究带来了成长的土壤,而美国博物馆教育研究后来的兴盛,则更多来源自教育学领域对博物馆实践的冲击。在20世纪60年代前后,美国教育界的进步教育运动宣告失败,但约翰·杜威、约翰·科顿·达纳等一批学者的实用主义哲学、机能主义心理学和经验自然主义教育学等理论启发了博物馆,让博物馆教育的焦点从知识转向经验和体验,为博物馆教育研究确立了实用主义的基本取向。 同期,美国博物馆协会提出博物馆“以教育为目的”,提出“开放式学校”等使命,但此时教育学的研究传统依然深深影响了其实践,即将博物馆环境视作一种特殊的教育中介变量,认为学习总是需要在可控的中介环境中开展,对博物馆教育的研究也偏重分析教学技术。总的来说,早期欧洲和美国的博物馆教育思想尽管起源的社会语境各有不同,但都基于同一种“理性的基石”——即实在主义的教育立场,其前提是知识已经存在宇宙中,人们的目标就是要努力去理解它。 (二)走向“博物馆学习”的研究方向 20世纪70年代后,新博物馆运动的兴起,对正式教育和博物馆传统角色都构成诸多挑战。总体来说,博物馆从以馆藏为基础,转向以观念、经验、诉求为基础,人们对“学习”的理解发生了认知论层面的改变。也是在这一时期,博物馆确立了如今以学习者为本位的“博物馆学习”基本研究取向。 在与教育学融合的基础上,博物馆教育研究开始与心理学、社会学等更多学科以及文化研究、女性主义、生态学等后现代理论发生更多碰撞,背后实际是整个学术界关于知识论认识的变迁,即走向非还原论。 博物馆教育脉络本身也继续演变。从强调个体学习逐渐走向社会文化理论等视角,主张学习是在不同角色、阶层、时间和诸多情境之间进行协调发展的状态。博物馆被重新建构成教育生态系统的有机部分,引入实践共同体、行动者网络、社区连结等新思想资源。 可以看到,尽管社会对博物馆教育的热情不减,但其中不同时期对“教育”理解实则并不一致。背后是博物馆教育核心范式处在多元学科不断融合和再建构的动态过程中,其关注的问题领域也在不断改变。 二 中国博物馆教育研究的迁移与融合 (一)“民众教化”:早期中国博物馆的教育传统 相较于西方的博物馆教育,中国博物馆教育自舶来之时就已经嵌入在现代博物馆体系中,从晚清民国博物馆初创到中华人民共和国成立后体制建设,一直面向社会及经济文化变革的需要,教育目标明确且凸显。 我国最早引进与兴办的博物馆与美国早期效仿欧洲而兴建的博物馆类似,希望利用博物馆搜求器物、启发民智、提高国民的文化教育水平,具备初步的社会教育思想。1905年张謇开办的南通博物苑,就与南通师范学校的教学密切相关,其推崇“观古今之变迁,验文明之进退”,主张建立新时代的道德。此后民国时期,也是将博物馆作为“民众教化,兴学术研究”的机构运作。中华人民共和国成立后,确立了博物馆三重基本性质:“科学研究机关,文化教育机关,物质文化和精神文化遗存或自然标本的主要收藏场所。”博物馆教育体系再度重建。 与博物馆实践的发展相比,关于中国博物馆本体的研究迟迟未启动。博物馆相关的研究基本等同于关于博物馆物的收藏与陈列研究,多因循考古与历史学的学术传统,博物馆教育这一研究方向很长时间内未能从博物馆研究中独立出来,学界对中国博物馆教育研究的思想脉络亦关注甚少。 (二)20世纪80年代以来博物馆体系中教育研究的发展 从20世纪80年代后期开始,不少学者将博物馆的历史作为现代学术传统和思想史的材料本身加以检讨,尤其是21世纪以来,博物馆学语境下的教育史才逐渐得到学者关注。 2007年国际博协修改博物馆的定义,将教育作为博物馆第一功能,博物馆教育研究也更加引人关注,其实在此之前,已有宋向光等学者围绕博物馆定义开展探讨,为博物馆的教育功能重新定位,呼吁补上相关学科版图。严建强则引入传播学视角,转向博物馆学习中的观众认知特征及传播研究。此外,还有陈卫平等学者引入建构主义的视角重新理解博物馆教育。 但与西方不同的是,教育学等其他学科对博物馆实践的兴趣一度并不浓厚。后来从事博物馆教育研究的学者,多半来自博物馆领域,多从教育的功能定位和制度设计层面开展争鸣,而在教育技术、教育理论等方面少有更为学理化的深入思考。直到更多教育学背景的学者进入博物馆领域实践,学科融合的趋势才逐渐产生。从此处也可以看到,与西方博物馆教育发展不同,中国博物馆教育的研究并非从本土博物馆实践中自然生长而来,更多是博物馆学科自身建制化的产物。换言之,实然经验与博物馆教育的学理化过程之间存在了意义的真空,呈现出学术与经验、议题与情境剥离的现象。 从相关文献统计看,以“博物馆教育”、“博物馆学习”或“场馆学习”为合并主题词,对中国知网学术期刊数据库中1985年以来的文献进行检索,可得到5321篇相关中文研究,其中期刊及学位论文共计3413篇。从发表趋势来看,博物馆教育研究整体呈现出逐年上升的趋势,主要主题分布在对博物馆教育功能、青少年教育、馆校合作、场馆学习等方面的讨论(图1)。从学科背景来看,过半的研究者都来自博物馆学专业,对应的期刊来源也主要为文博相关的学术期刊。教育学领域有相关讨论,数量较少也并不充分,更多为就职于自然科学类博物馆、具有教育学专业背景的跨界研究者。 图1 近四十年中国博物馆教育相关研究的主要主题分布情况 按被引量从高到低对检索文献进行排序,选取前200篇高引文献,又回溯其中引用的经典文献,并对其中涉及的理论取向、经验对象、核心问题进行了归纳整理,虽然此处无法一一穷举,但是对相关趋势已可窥一二(表1)。其中大多研究回应的问题和前提依然是西方提出的博物馆教育议题,而并非完全由自身实践生长而来。同时也能看到,近十年来,随着越来越多的学科进入博物馆教育这一领域,跨学科的博物馆教育研究也在不断出现,学理化的程度逐渐加深。 表1 近四十年中国博物馆教育研究基本取向分析 (三)近十年来我国的“博物馆学习”研究 从上文不难看出,近十年来,我国的博物馆教育研究领域迎来了真正的热潮,伴随着博物馆教育实践的丰富,相关研究也从前期对教育功能和类型学的讨论,走向对博物馆学习、符号诠释、互动传播、教育合作以及效果评估等中观层面的理论探索。教育学、传播学、社会学等越来越多学科关注博物馆学习这一场域,关于博物馆教育的研究开始真正进入热潮,并出现许多高引文献。 这一时期的研究也逐渐出现新的特征。首先是非正式学习框架已经成为博物馆教育研究的显性概念。从早期作为正式教育补充的“校外教育”走向更为独立的“博物馆学习”,博物馆教育研究中更加突出以场馆为核心的学习环境,并强化自身在教育学上的专业属性。与之一并崛起的,是对场馆中对话和自由身体的关注(后者往往在传统课堂中被极大约束),并将感官体验与运动作为重要变量纳入学习模型中,也有学者由此出发探讨具身性与博物馆认知与传播的问题。在这一点上,博物馆学习研究甚至可以酝酿出超越传统教育学研究的潜能。 其次是近年来馆校合作实践的繁荣,也激发了对博物馆教育作为教育网络有机部分的研究探索。早期的馆校合作研究,更多关注博物馆如何融入正式教育框架。但随着博物馆主体性的提升,加上行动者网络等理论为当前的教育提供了一种“去中心化”的思考,博物馆这个传统正式教育网络之外的异质行动者,其价值正在进一步凸显,尤其是在教育数字化的进程中,博物馆与教育的连接空间和连接机制还有待进一步的探索。 此外,还有不少学者开始关注博物馆教育者的专业实践、博物馆学习的通用成果评估等话题,这些研究反过来又推动了博物馆教育的专业化发展。 三 超越学科:博物馆教育研究的未来可能 正如博物馆学者艾琳·胡珀-格林希尔提出:“对博物馆身份创造性的再构想是后博物馆时代的一大特征。”博物馆教育研究的多学科融合和问题重塑,也是博物馆领域不断发展其创新性和流动性,以回应其与社会关系的一个重要折射。 尽管博物馆教育实践已有悠远历史,但是由于缺乏可供反思的理论框架和记录自身发展资料的习惯,对博物馆教育的文献梳理往往难度很大,因此博物馆界教育实践的持续和理论探讨之间存在着巨大的真空。但在追溯学术传统时,不难发现博物馆教育研究具有社会文化的敏感性。博物馆的教育思想总是与当下社会情境、结构密切相关,看起来抽象的思想资源,实则脱胎于具体社会情境中对具体问题的回答。 在中国,博物馆“教育”的属性更强,转向“学习”的社会基础更弱。究其原因,是西方博物馆教育研究中关心的知识建构与背后的权力问题在中国曲折的现代化过程中被更加急切的问题所遮蔽,博物馆教育长久以来缺乏向非还原论转型的动力和社会基础。 另一方面,在学科接合中,博物馆教育呈现出比较明显的拿来主义特征。学科的初步融合虽然为博物馆教育研究带来了繁荣,但可以看到,这种融合并不彻底,当前整体研究依然依附于教育学的基本视角,没有和博物馆学所关注的问题情境彻底融合,并未激发两个学科间真正的理论对话,从长期来看可能会限制相关研究的进一步发展,这也是世界范围内的博物馆教育研究的挑战。 挑战也是机遇。博物馆教育研究无疑是个充满潜能的议题,如果未来能够超越学科之见,打破将博物馆教育学视为博物馆学或者教育学分支学科的习惯性定位,重新检视相关基本范畴和前提,同时更加关注中国博物馆教育的自身实践,回到本土真实的问题情境中,以更加开放的问题域(如教育生态、学习空间、交互情境等)来回应博物馆教育本身的多重脉络、多元属性,亦能挖掘出博物馆教育研究发展的更多可能。